※外部配信先では画像や漫画を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

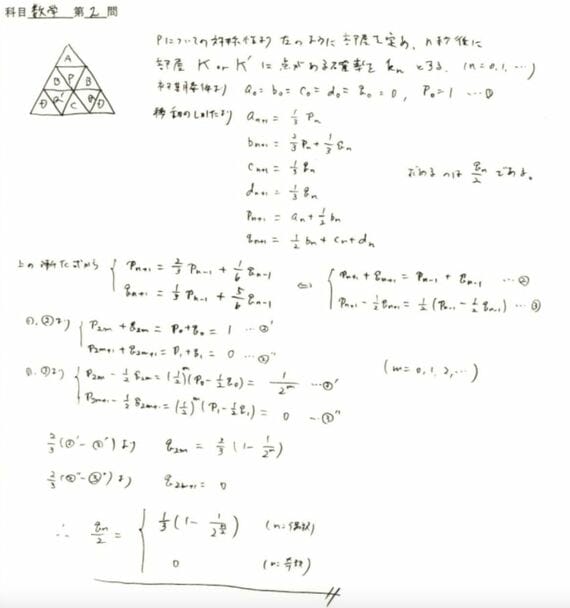

この解答、文章量がかなり短いです。日本語の説明も端的で、コンパクトにまとまっています。このように、点数が高い人ほど、どの解答も短い傾向があるのです。

これは数学だけではなく、国語でも理科でも社会でも同様で、長く説明していればいいというよりは、過不足なくしっかりと設問に答えられているかが評価される傾向にあり、点数が高い人ほど他の受験生に比べて説明が短い傾向があるのです。

僕はこの傾向について、かなり驚きがありました。よく、部分点を取れるようにするために、とにかく説明を書いたほうがいいという言説があるからです。「点数を取れるようにするために、とにかくなんでもいいから書くべき!」という受験生は多いです。

でも今回の調査の結果から、少なくとも東大で考えるのであれば、文字がたくさん書いてあればいいというものではなく、文字分量はあまり関係がない、むしろ短く書いている人のほうが合格しているパターンが多いということがわかっています。

「とにかく書け」は本当か?

これはなぜなのか。重要なのは、答えを出すために適切な情報量をどうまとめるかという点にあります。答案において評価されるのは、問題文と最終的な答えをつなぐために必要な“橋渡し”の部分です。逆に言えば、その橋をかけるのに不要な材料をいくら積み重ねても、採点者からすれば価値がありません。

例えば数学の問題で、与えられた条件からすぐに立式できるにもかかわらず、延々と周辺知識を書いたり、わざと計算式を冗長に展開したりしても点数には結びつかないのです。むしろ採点者からすると「この受験生は論理の筋道が見えていないから、とりあえず書き散らしているのではないか」という印象を与えてしまうリスクすらあります。

逆に、要点をしっかりと押さえ、「この定理を使うことでこの関係式が得られる→ゆえに答えは○○である」と簡潔に記せる人の方が、高得点を獲得しているのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら