低価格路線のサイゼリヤは客数を増やしているが…外食を利用する消費者の財布が限界を超えつつある過酷な現実

消費者の実質的な財布の中身が減るということは、外食にとって厳しい環境となる。いわゆる食品のような必需的支出は簡単には減らすことができず、エンゲル係数として食費の支出割合が増えることをもって生活が苦しくなった指標とする。しかし外食は財布が苦しくなれば内食にシフトすることで節約することが可能であるため、削減対象となりやすい。

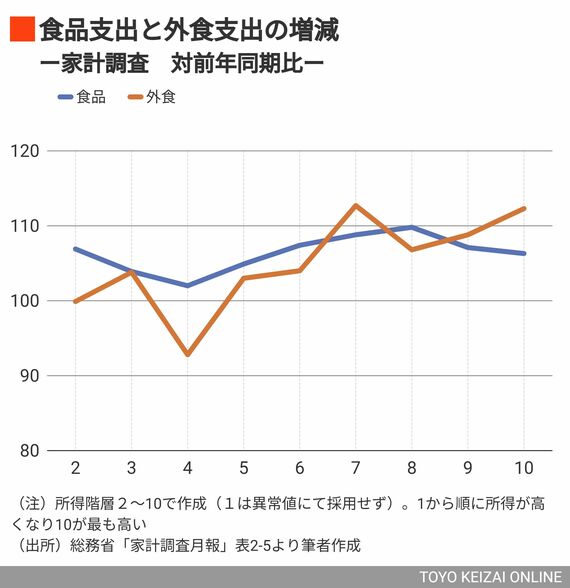

では実際、今どうなっているのか。統計データにその傾向を表すものが見つかった。次の図は、家計調査統計による所得階層(10階層)別の外食支出金額(2025年4~6月)を前年同期と比較したものだ。所得が低い層ほど外食を減らす傾向があり、所得が高い層ほど外食を増やしていることが分かる。

ちなみに、この金額は名目の支出額なので、最近の食品の消費者物価上昇率7%ほどを差し引いて考えれば、所得が少ない層(2~6階層)は実質ベースでは外食を減らしており、高所得層は少し増やしているということだ。これこそ実質賃金の二極化であり、実質賃金データの平均値を追うだけでは、もはや現状把握が難しくなっていることを示している。

外食利用頻度を減らす人が一定数増え続ける見込み

この二極化は当面の間、解消する見込みはない。遅れている中小企業の賃上げが相応の水準に達しなければ、所得の少ない層の財布はさらに痛み、外食支出をさらに減らすことになるだろう。つまり中小企業の賃上げが物価上昇に追いつかない限り、外食利用頻度を減らす人が一定数増え続けるということである。

中小企業庁の直近の調査によれば、中小企業の価格転嫁の割合は5割強ということであり、十分な賃上げ原資は確保できていないため、簡単には改善しそうにない。ということは、家計に余裕がない層や物価調整が必ず遅れる年金生活者といった特定層の外食頻度は減少するという前提で、戦略を組み直さねばならないということだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら