「日本で唯一のヘビ専門研究所」「大蛇や毒ヘビが…」群馬《スネークセンター》で見た"驚く光景"ーー過去には“毒ヘビの血清”も作られた

想像以上にエモーショナルだったスネークセンター。その運営と管理を行うのは、「一般財団法人 日本蛇族学術研究所」(以下、蛇研)である。

始まりは1965年、マムシ酒や健康食品などの製造販売を手がける会社の製造部門が設立した研究所だった。

ジャパン・スネークセンター著『ヘビ学〜毒・鱗・脱皮・動きの秘密〜』(小学館新書)には、薬用酒の原料となるマムシの養殖などの研究から始まったとある。

その後、世界のヘビを展示するようになり、ヘビの生態や毒に関する研究が本格的に行われるようになる。

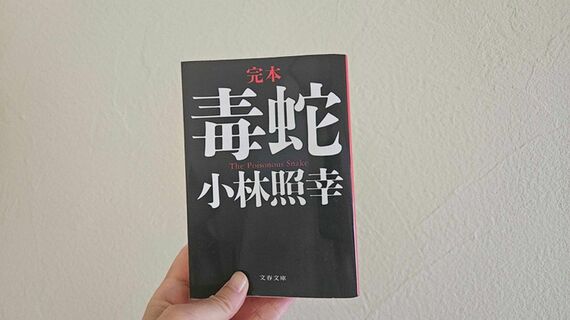

この蛇研の所長となったのが、ハブ毒の血清作りに心血を注いだ沢井芳男博士(1913〜2004年)だ。1992年発売のノンフィクション『毒蛇』(小林照幸著・TBSブリタニカ、文春文庫『完本 毒蛇』は2000年発売)にその情熱が描かれている。

蛇研には多くの研究者が集い、毒ヘビに関わる唯一無二の施設だったことがうかがえる。

日本で最初に「ヤマカガシの血清」が作られる

さらに蛇研では、毒ヘビの生態や咬傷に関する研究、抗毒素血清(血清)の研究・製造も進められた。

1980年代には「ヤマカガシ」の毒に関する研究が行われ、抗毒素血清が試作された。医療関係者や一般の人向けに「毒蛇110番」を設置し、研修を行うなど、“人を救うため”の取り組みにも力を入れている。

これらの対応をほぼ一手に引き受けてきたのが、蛇研の主任研究員で所長代理の堺淳さんだ。

蛇研では、ヘビ毒の作用や毒ヘビ咬傷、抗毒素による治療効果などを研究してきた。その傍ら筑波大学医科学研究科で病理学を学び、「ヘビ専門の研究員」として生物学的な視点に加え、病理学の視点からも咬傷対策に関わっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら