偉大なる兄・秀吉を陰で支え続けた「名もなきNo2」 豊臣秀長に学ぶ、見事なまでの"金と人"の掌握術

これに対して加藤や福島ら尾張出身の有力者は、秀吉の正室で、同じく尾張出身の北政所お祢に小さい頃から可愛がられてきました。そのため武断派は北政所との結びつきが自然と強くなります。

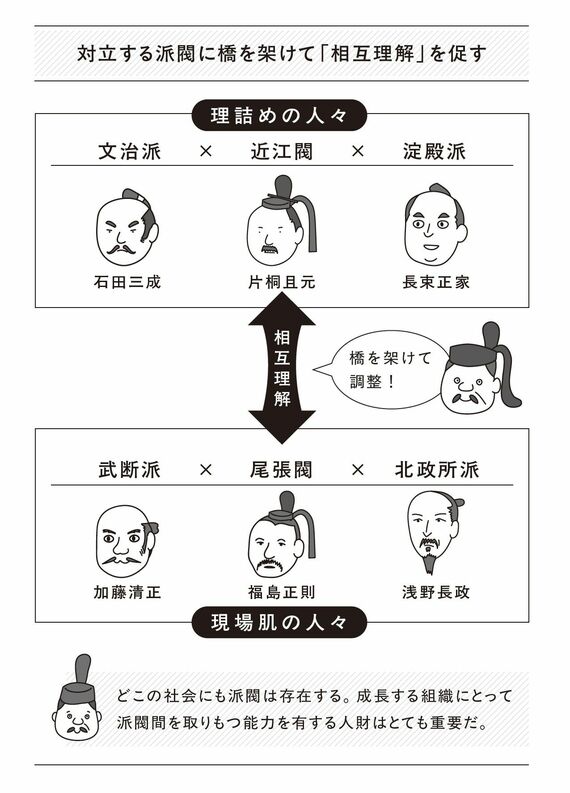

その結果、「文治派–近江閥–淀殿派」と「武断派–尾張閥–北政所派」という複雑な構図ができあがりました。

派閥間の「緩衝材」となって対立を防ぐ

派閥間の微妙な対立が政権内で表面化することを防ぎ、日々の摩擦を水面下で吸収していた人物、それが秀長でした。

秀長も政権内に派閥が存在し、目に見えない対立があることを肌で感じ取っていたに違いありません。

秀長ができることは、文治派・武断派のいずれにも属さず、双方の間に立って政権内にもめ事が生じないようにすることです。実際、派閥を超えて人の話をよく聞く秀長は、双方からの信頼を勝ち得ていました。

石田三成のような理詰めの武将に欠けているのは他者に対する「共感」でしょう。その点で、年長者でもあり、他者の立場を理解できる秀長は、三成の欠けている点を埋め、彼を諭せる立場にありました。

一方で、加藤清正らのような現場肌の武将も、秀長の武功はよく理解し一目置いていました。口数は少ないが、現場感覚を理解してくれる人、話せばわかってくれる人、そんないつでも相談できる兄貴分としての安心感がありました。

ただし、秀長の真骨頂は、「誰とも仲が良い」ということではありません。そうではなく秀長はまさに「橋を架ける人」でした。

「橋を架ける」とは対立を消すのではなく、対立の間に相互理解の回路を作ることです。どちらかの肩をもつのではなく、両方が「話してよかった」と思える場を作る、それが橋渡し役の秀長だったわけです。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら