偉大なる兄・秀吉を陰で支え続けた「名もなきNo2」 豊臣秀長に学ぶ、見事なまでの"金と人"の掌握術

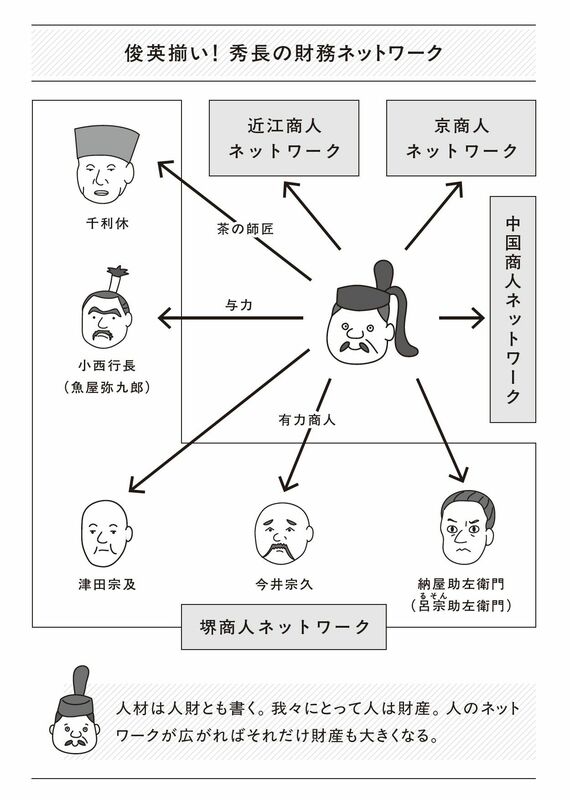

現代でも、CFO(最高財務責任者)や財務部門は単なる帳簿管理者ではなく、人との関係を通じて資金や情報を動かす存在です。外部の取引先、仕入先、金融機関との関係づくりは、人と人の信頼で成立する人財による財務ネットワークの構築につながるのです。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

価値観の違いで生じる「見えない対立」

組織が大きくなればなるほど、そこに所属する人々の考え方や価値観は多様になります。理想と現実、論理と感情、企画と実務――それらの間には常にずれが生まれ、そのずれが大きくなれば、やがて「派閥」という名の分断が生じます。

豊臣政権もその例外ではありませんでした。天下統一を目前にした豊臣政権では、実務に長けた官僚たちと戦場で功績を立てた武将たちの間に深い溝が生じるようになりました。そして、その溝を埋めるために奔走したのが秀長です。

前者は、いわゆる「文治派」で、石田三成や片桐且元、長束正家らを代表とする、制度と秩序を重視する集団です。彼らは非武士出身者も多く、知識と事務処理能力に優れていました。また近江を出身地とする者が多かったのも特徴の1つです。

一方、後者はいわゆる「武断派」で、加藤清正や福島正則、浅野長政ら、戦場で功を立ててきた現場派の武将たちです。彼らは机上の理屈で物事を決める官僚たちに反発を抱いていました。この一派は尾張・美濃の出身者が多いのも特徴でした。

この分断をさらに複雑にしたのが秀吉の側室・淀殿の存在です。淀殿すなわち茶々は、信長の妹お市の方と浅井長政の間にできた3人姉妹の長女です。近江出身者でしかも旧浅井家の家来だった者はその郷党意識から、淀殿を慕うのも自然な流れです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら