「Jリーグクラブ経営にまつわる"常識"は誤解だらけだ」、元リーグ幹部の最新分析で見えてきた《リアルサカつく》の真実

親企業からの拠出金額の多い神戸と柏を例に取ると、神戸のコア強化費は13億3675万〜14億5725万円だが、柏は6億0065万〜8億0584万円とおよそ半分。神戸は優勝賞金や成績上位クラブによる配分金を得ていることも大きいが、それだけ自前で強化費を捻出しているということになる。

「親会社からの拠出金やコア強化費という指標に関しては、クラブ関係者から『公表数字からここまで出せるんですね』という声を耳にすることが多いです。こういった経営の内情まで踏み込んだ文献はこれまで存在しなかったので、より多くの人に参考にしてもらえたらうれしいです」(木村氏)

「グッズ販売は儲かる」は日本だけの誤解

こうした親企業からのサポートの有無が経営に大きな影響を及ぼすのは間違いない。ただ、そこに依存しているだけでは、Jリーグクラブのさらなる成長は見込めない。

Jリーグクラブの経営は①スポンサー収入、②入場料収入、③リーグからの配分金が3本柱。配分金はDAZNからの放映権と成績による部分が大きいが、入場料とスポンサーに関してはやはり各クラブの努力や工夫次第になる。地道なアクションを続けていくしかないのだ。

令和の時代になっても“ドブ板営業”は欠かせない。実際、木村氏自身もかつてはスポンサー企業の社長の行きつけの飲み屋を調べ、先回りして待っていたり、サウナ好きの経営者がいれば、同じサウナに通うといったこともやってきた。”足で稼ぐ営業”は現在の岡山のスタッフにも確実に引き継がれているはずだ。

一方で、日本で重視されているグッズ販売が、実はあまり利益につながっていないという事実もある。

「グッズというのは製造元に支払うコストが大きく、製造元に60%払うので、粗利益率が40%です。ネットで販売にすればその経費が25%引かれ、残り15%からスタッフの人件費や売れなかった場合の廃棄費などを出すと考えると、ギリギリ黒字になれば本当に御の字。基本的には売れば売るほど赤字が増える仕組みなんです。

海外のスポーツクラブの経営資料を見ると、グッズ販売という言葉は出てこない。グッズは新規顧客獲得のために配布したり、顧客定着のために必要なものと割り切り、利益につなげるという考えはない。そこは間違えてはいけないところです」(木村氏)

こうしたグッズ販売の実情はこれまでほとんど明らかにされてこなかった。「有名選手の獲得はグッズ収入につながる」というメディア報道の影響もあり、そういう見方が一般化していたが、収入が増えても利益にほとんど貢献していない。その事実は関係者間では常識であっても、広く知られることはなかった。

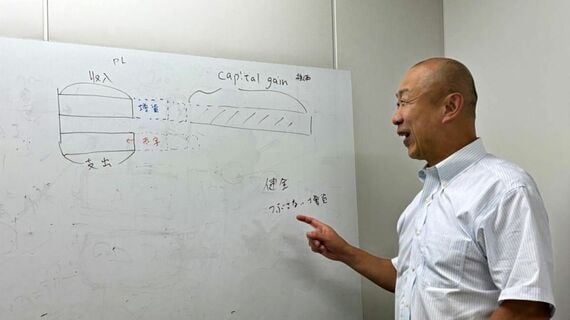

同様に、クラブや球団の企業価値についても、黒字金額ばかりにフォーカスされることが多かった。だが、欧米をくまなく調査した木村氏は、これが偏った認識だと感じているという。

年度ごとの損益計算書も確かに重要な要素ではあるが、赤字を出しても積極的な投資を続け、クラブ規模拡大を考えていくほうが、長い目で見れば成功につながるというのが木村氏の言わんとするところだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら