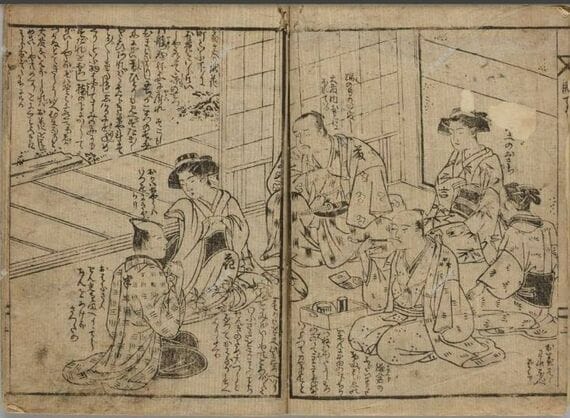

今で言うところの漫画家に近かった「山東京伝」

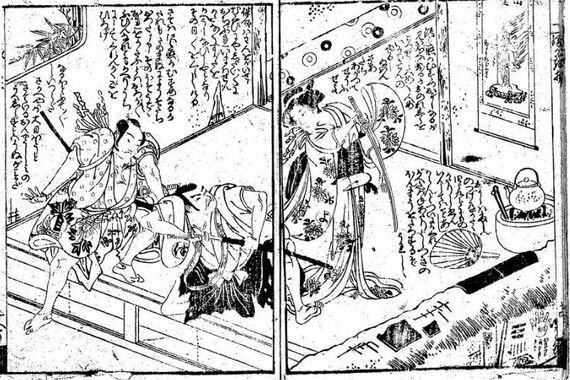

醜男にもかかわらず、うぬぼれが強く、色男として名を上げようと悪戦苦闘する――。江戸時代後期の天明5(1785)年に刊行された『江戸生艶気樺焼』(えどうまれうわきのかばやき)は、そんなストーリーが大いにウケて大反響を呼んだ。作者や時代背景をふまえて、作品の詳細や後世に与えた影響についてみていこう。

作者は山東京伝で、本名を岩瀬醒(いわせさむる)。幼名は甚太郎、のちに伝蔵とした。江戸の深川木場で質屋の長男として生まれた。のちに京橋銀座一丁目にある町屋敷に移住。「京」橋の「伝」蔵……から略して「京伝」と号することとなった。

京伝はもともと浮世絵師として活動を始めて、北尾重政(しげまさ)に師事して「北尾政演(まさのぶ)」の名で世に出ている。安永7(1778)年18歳で黄表紙『開帳利益札遊合』(かいちょうりやくのめくりあい)に初めて画工として参加している。

※外部配信先では画像を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

安永9(1780)年には、黄表紙『娘敵討古郷錦』(むすめかたきうちこきょうのにしき)や『米饅頭始』(よねまんじゅうのはじまり)で戯作者としても、作品に携わるようになった。京伝は文字と絵の両方を手がけることができる、現代でいうところの漫画家のような存在だったといえるだろう。

出世作となったのは天明2(1782)年の『御存商売物』(ごぞんじのしょうばいもの)である。出版業界の裏側を面白おかしく描いた風刺作品だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら