実はこれは父親の弥二右衛門と番頭が仕組んだ狂言で、すべては息子の愚行を諌めるための策略だった。艶二郎は父の弥二右衛門から、次のように叱られてしまう。

「若き時は血気いまだ定まらず、戒むる事いろいろありということを知らぬか。すべて案じが高ずると皆こうしたものだ。以後はきっとたしなみおれ」

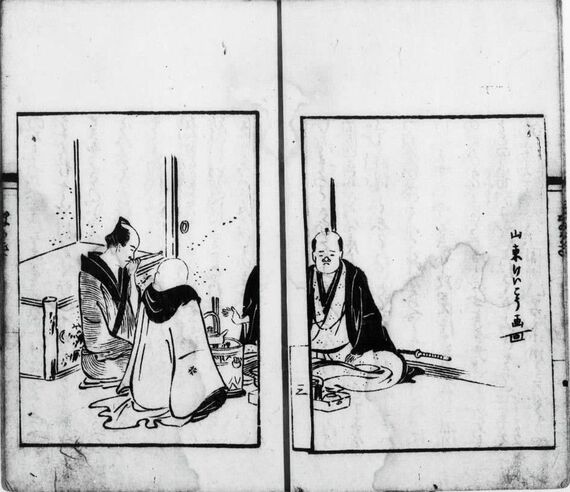

改心した艶二郎は、自分のような馬鹿者がまた出ないようにと、京伝に頼んで自分の体験を草双紙にしてもらう。その草双紙こそがこの『江戸生艶気樺焼』であるというオチ。メタフィクション的な展開で締められている。

「メディアミックス」や「スピンオフ」の先駆け

物語の内容もさることながら、主人公のビジュアルも話題を呼んだようだ。作品中で艶二郎が特徴的な獅子鼻(団子鼻)で描かれていたことから、この鼻は「京伝鼻」と呼ばれ、吉原では色男を気取るうぬぼれ屋を「艶二郎」と呼ぶのが流行したという。

実は、この作品を発表する前年の天明4(1784)年、手拭いデザイン集『手拭合』を京伝は刊行し、そこで京伝鼻のキャラクターを発表していた。そのときに人気が出たため、そのキャラクターを主人公としてストーリーを構築したのが、『江戸生艶気樺焼』だった。現代のメディアミックスの手法を先取りして行っていたといえよう。

その後も、京伝は天明7(1787)年に同じ登場人物を用いた洒落本『通言総籬』(つうげんそうまがき)を発表。今でいうところのスピンオフ企画を展開している。

一方で、ヒットしたからといって「続編」を出さなかったところに、京伝のこだわりを感じる。もしかしたら、読者から続編をせがまれるなかで、スピンオフ企画を思いついたのかもしれない。

『江戸生艶気樺焼』のヒットは偶然の産物ではなく、蔦重と京伝によって入念に仕込まれたものだった。

【参考文献】

山東京伝著、夕陽亭馬齢編集『江戸生艶気樺焼』(夕陽亭文庫)

佐藤至子『山東京伝 滑稽洒落第一の作者』 (ミネルヴァ日本評伝選)

松木寛『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』(講談社学術文庫)

鈴木俊幸『蔦屋重三郎』 (平凡社新書)

鈴木俊幸監修『蔦屋重三郎 時代を変えた江戸の本屋』(平凡社)

倉本初夫『探訪・蔦屋重三郎 天明文化をリードした出版人』(れんが書房新社)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら