当時、江戸戯作界で評論の第一人者だった大田南畝(号:四方山人・蜀山人)が黄表紙の評判記『岡目八目』を著すと、そのなかで京伝の『御存商売物』を「一等賞」と評価。若き山東京伝を一躍注目の作家に押し上げることとなった。

『御存商売物』を発刊したのは大手版元の鶴屋喜右衛門だったが、同年に京伝は江戸随一の出版プロデューサーとして知られる蔦屋重三郎との重要な出会いを果たす。遊里界隈で育ったという共通点もあり意気投合したらしい。以後、長きにわたって、パートナーシップを結ぶことになる。

京伝が冒頭で挙げた『江戸生艶気樺焼』を書いたのは、24歳のときのことだ。蔦重のプロデュースのもと、全3冊(上・中・下巻)で各冊5枚構成の中本サイズで刊行し、大評判となった。どんな点がウケたのだろうか。

『江戸生艶気樺焼』のバカバカしすぎるストーリー

物語の主人公は百万長者と呼ばれる仇気屋(あだきや)の一人息子で、19歳の艶二郎(えんじろう)。

見てくれはあまり良くなかったが、男女の情愛を哀調豊かに語る浄瑠璃の『新内節』に登場する色男に憧れたらしい。「あんなふうに自分も浮名を流せたら死んでもよい」と馬鹿げたことを考えていた。

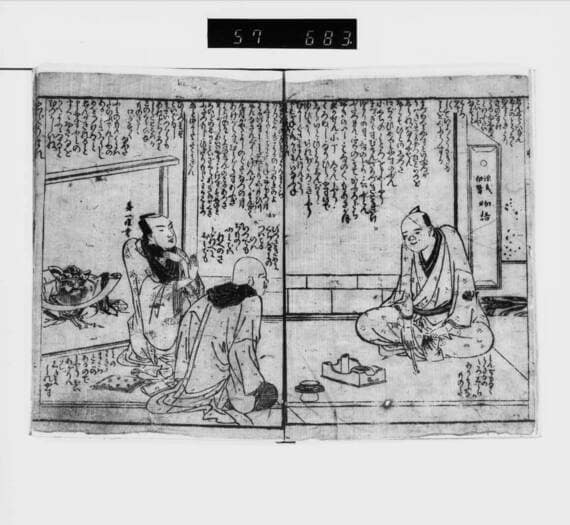

そこで、艶二郎は近所の道楽息子である北里喜之介(きたりきのすけ)や、医者でありながら太鼓持ち(幇間)もする「わる井志庵(しあん)」といった悪友とつるみながら、様々な方法で好色道を極めようとする。

その手段が何ともバカげたもので、架空の情人の名前を両腕や指の間にまで刺青として彫り込んだり、近所の芸者を50両で雇って、まるで自分のファンのように家に駆け込ませたり……。

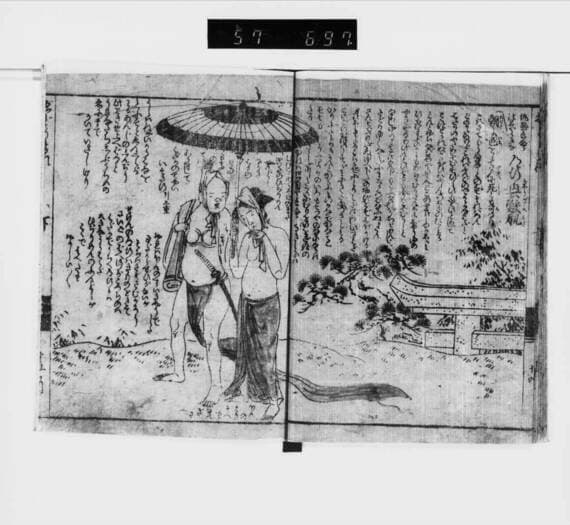

最終的に艶二郎は吉原の遊女を身請けして情死の真似事をしようとするが、盗賊に遭って丸裸になってしまう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら