「ちょいダサ、だがそれがいい」「最近、高級化した?」衣料品チェーン《しまむら》が2年連続最高益で、密かに“勝ち続けている”ワケ

そして、日々の仕事の中で感じた課題や工夫など、現場の改善提案をする「改善提案制度」がしまむらにはあります。これは全社員が提案できる制度で、毎年1万件以上の「改善提案」が集まってきます。

印象的な提案としては、たとえばレジにお客さんが3人並んでいたら、他の仕事をしていてもすぐにレジ応援にはいること、というものがありました。

これはM社員から提案され、それが年間の優秀改善案の1つに選ばれ、後にマニュアル化されたものだと聞きました。今もしまむらのレジで会計をしようとする際にお客さんが並んでいると、他のところで作業をしていたスタッフがサッとレジに入ります。とても速い。まさにマニュアルに忠実な会社です。

「しまむら」一本足打法から脱却できるか

一方で課題もあります。EC売り上げが伸びてきているとはいえ、全社では129億円の売り上げ(2025年2月期)と、EC化率は2%にとどまっています。現在の日本のアパレル小売業の中では出遅れていると言わざるをえないでしょう。

商品のアイテム数が多いことと低価格商品の構成も高いため、ネットに向いていないという面もありそうです。

また、顧客の購買データをもとにしたセグメント別の販促も始めていますが、本格運用はこれから。安定成長を軸にする同社にとっては、既存客の固定客化は必須です。これも今後に向けた課題です。

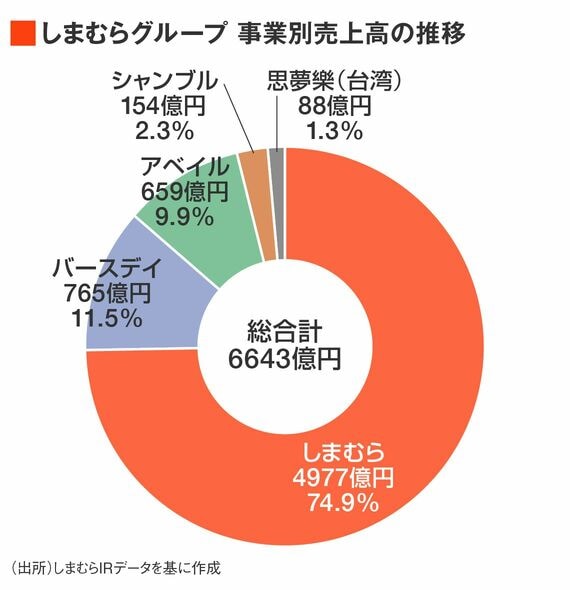

そして一番の課題は、しまむらグループ全体の75%を占める「しまむら一本足打法」がどこまで続けられるか。

「アベイル」(カジュアル&シューズ)や「バースデイ」(ベビー・子供用品)の収益性の向上を掲げているものの、現実的には売り上げ規模が小さく、しまむらをカバーするほどの事業にはなっていません。

しまむらの店舗数が1400店舗を超えてから1420店舗前後(2025年2月期1416店舗)で頭打ち感のある中では、次の柱となる事業育成は急務です。

チェーンストア理論の大原則に、「標準化」「単純化」「専門化」という3つがあります。

これらの英語の頭文字をとった言葉を使ってチェーンストアの「3S」と呼ばれています。この3Sに「仕組み化」を加えたものを、しまむらでは「4S」と呼んで自社の経営の根幹に置いています。

そしてそれを念頭に、効率的で合理的な業務運営によって、できるだけムダを省いたローコストオペレーションを続けています。

決して派手な経営ではありませんが、安定して確実に成長を続ける企業「しまむら」。現在の課題を確実に解決して、地味だけどしっかりと伸びていく日本ならではの小売業の経営モデルになってほしいと期待しています。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら