「日本の漁業では小さな魚を獲らない」はウソ…? 世界の中で日本の水産業だけ「一人負け」となった"本当の理由"

日本では高級魚のキチジやアカムツ(ノドクロ)といった高級魚、ヒラメやマダイなども容赦なく幼魚が漁獲されてしまうので、卵を産める親になるまでなかなか成長できません。卵を産める親魚の数が減っているので、資源量は減っていきます。科学的根拠に基づく漁獲枠がないことが問題の本質なのです。

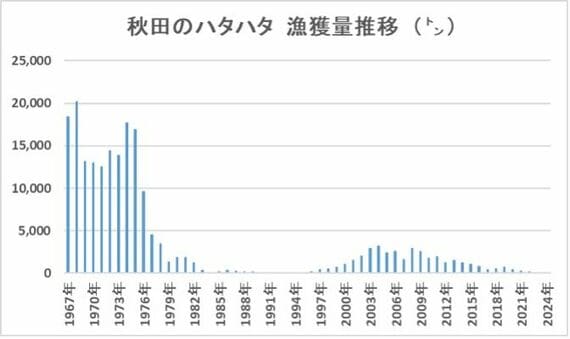

(例2)秋田のハタハタは、3年間禁漁を行った資源管理の成功例のはず

資源管理の成功例としてよくコメントがあるのが「秋田のハタハタ」の例です。漁獲量の低迷により1992年から3年間禁漁し、2004年には3300トンまで漁獲量が回復しました。その時の一時的な記憶が誤解とともに現在まで受け継がれてしまっているようです。

ところが上のグラフをご覧ください。秋田県のハタハタ漁は回復どころか壊滅状態にあります。昨年(2024年)はわずか17トンの水揚げしかありません。このペースが続けば、ハタハタ資源の完全な枯渇は時間の問題でしょう。資源が激減しても産卵に来るハタハタを獲り尽くしてしまうことで、かつての北海道のニシンを激減させたのと同じことを繰り返しているのです。

ハタハタがいなくなってしまった主な原因は、海水温上昇の影響でもなければ、外国漁船の影響でもありません。原因がわからないと言っている段階ではなく、科学的根拠に基づく漁獲枠を設定せずに獲り続けたことによる人災となっています。秋田県では形式的な漁獲枠は設定されていたものの、枠を超えても獲り続けたり、小さいハタハタを数えていなかったり。これでは漁業を成長産業にしている国々の漁獲枠とは、似て非なるものであり、効果が出るはずはないのです。

誤情報が蔓延している

小さな魚は狙わないどころか、サバ・アジ他たくさんの種類の小さな魚を獲って成長乱獲を起こして資源が激減していることや、資源管理の大失敗例であるハタハタが成功例として誤って認識されていることなど、水産資源管理において実に多くの誤情報が蔓延しています。

このために国が進めようとしている「国際的に見て遜色がない資源管理」が進んでおらず、悪化の一途です。微力ながら社会に正しい情報を提供し続けて、まずは前提を正しいものにして地盤を作り、効果がある資源管理の実行につなげていかねばならないと考えています。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら