台湾が「日本の電子部品」を欲しがる理由。台湾企業による日本企業のM&Aは新フェーズに突入

ただ、そんな芝浦電子でも売上高は約340億円(2025年3月期)と中堅規模。ヤゲオによる買収で、これまで芝浦電子が接点を持たなかった顧客を共有し、規模を拡大できるはずだ、というのがヤゲオの見方だ。

ヤゲオにとっても、芝浦電子の製品ラインナップが加わることで商品の提案力を強化し、新たな顧客や案件の獲得につなげることができる。

5月に台北で開かれた世界最大級のICT見本市、コンピュテックス台北(台北国際電脳展)でも、ヤゲオの芝浦電子に対するTOBは話題に上っていた。会場を訪れた欧州の電機メーカー大手の幹部は、芝浦電子について「成長機会を逃し続けている」と指摘する。

同幹部曰(いわ)く、芝浦電子にはこれまでも多くの欧米企業が接点を持とうとしてきたが、企業規模ゆえか新規顧客への対応が遅かったりと、継続して取引を行うことへのハードルが高かったという。「ヤゲオ傘下になればスピード感を持って安定した取引ができる」と期待をかける。

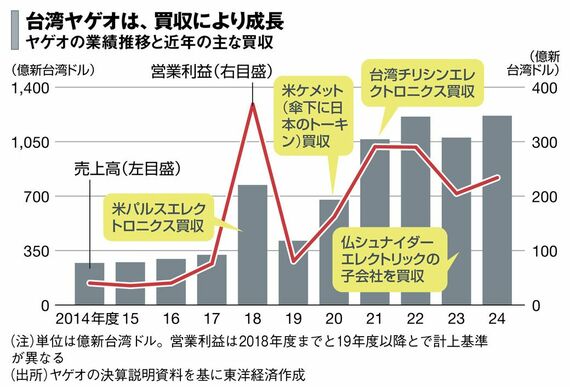

買収を繰り返すことで成長

そもそもヤゲオは、世界各国の電子部品メーカーの買収を繰り返すことで成長してきた歴史がある。各メーカーの強みと顧客層を掛け合わせて価値を出すことには自信がある。それが今回の買収への強い意欲につながっているのだろう。

ヤゲオが日本向けの説明でとくに強調するのが、日本の電子部品メーカー、トーキン(旧NECトーキン)の事例だ。同社は17年にNECから米国の電子部品大手・ケメットへと譲渡され、ヤゲオが20年にケメットを買収したことでヤゲオ傘下に入った。トーキンの売上高は買収当時から約2倍に拡大しており、営業利益率も20%前後まで上がった。

会計事務所大手プライスウォーターハウスクーパース(PwC)の台湾法人による24年の調査によれば、台湾企業が海外M&Aで関心を持つ国として日本は米国に次ぐ2位につける。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら