自分の好奇心を総動員する「傾聴」の思考法。ビジネス上の会話をより深めるためのヒント

入社1年目のコンサルタントに経営者インタビューを任せたとする。その後、「今期の業績は好調だが人手不足とのことだったので、採用の話を聴いてきた」という報告が上がってきたら、不十分と言わざるをえない。業績に関しては売り上げなのか利益なのか、その背景としてどんな要因があるかなど、より掘り下げてこそ、傾聴といえる。相手が使う言葉に注意を払い、その言葉に対する解像度が同じになるまですり合わせながら聴き込むのが傾聴だ。

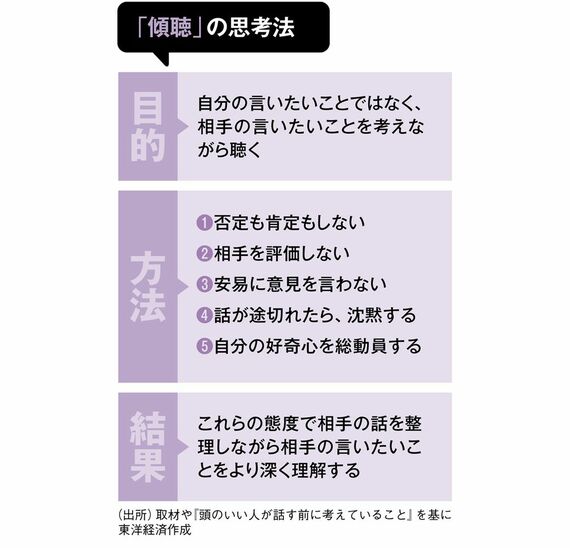

相手の言いたいことを考えながら聴く

ポイントは「自分の言いたいことを考えながら聴く」のではなく「相手の言いたいことを考えながら聴く」、「肯定も否定もしない」「相手を評価しない」「安易に意見を言わない」「話が途切れたら、沈黙する」「自分の好奇心を総動員する」こと。さらに、相手の話から余分な情報を捨て、判断に必要な情報だけを残す「整理」をしながら聴く。そのためには、相手に対してまず「ゴールの確認」を行い「考えていることを聴く」「話を整理して相手の意思決定を助ける」という手順を踏むことだ。

私はコンサルティング会社でここまで教育を受けた。気持ちよく話してもらうだけでは相手が真に意図すること、相手の困り事まで把握できず、聞き手が誤解したり、間違った解釈を社内で共有したりして、トラブルに発展する。

傾聴を始めると理解することに頭脳のリソースを集約するので、次の質問を考えたりメモを取ったりする時間はない。ただ経験を積めば慣れるので、きちんと聴くと、ニーズを掘り下げるための質問ができるようになる。

メモは相手の言葉を切り取るのではなく、一語一句すべてを書き起こしたい。要約しようとすると理解した部分しかメモせず誤解につながったり、重要ではないことを記録したりする可能性がある。最初からはできないので、まず録音から始め、後から聞き直し重要なパートを書き起こせばよい。

深く聴くための「質問」、インパクトを残すための「言語化」など、ビジネスにおいて深い会話をするための思考法はほかにもあるが、これらを複合して使うと頭がよいと見られ、信頼感、仕事の成果につながっていく。

(構成:ライター 大正谷成晴)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら