脳外科医が見落としていた…転院で発覚した「脳動脈瘤」の手術を受けた結果

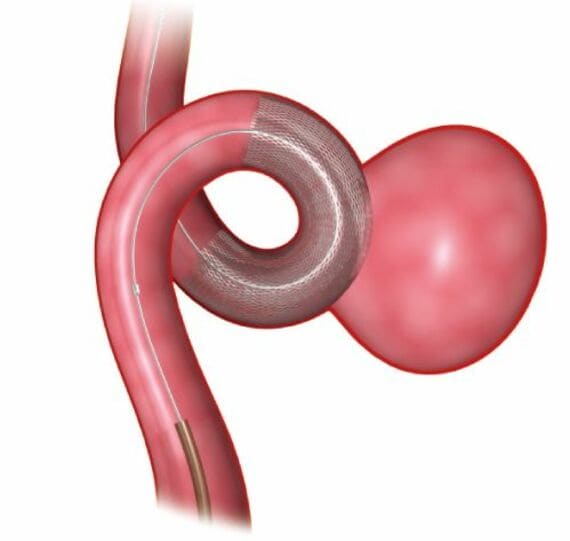

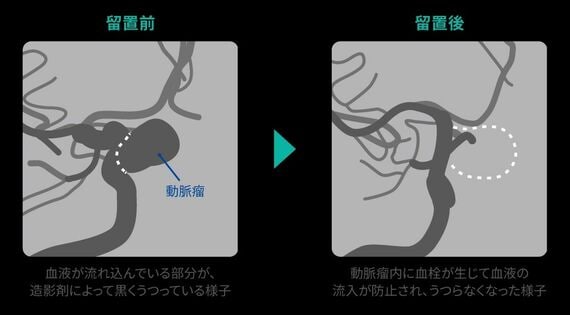

瘤で盛り上がった部分の血管に、細かい網目のステントをカテーテルで留置することで、瘤への血液の流入を制限。ステント留置後半年から1年程度かけて瘤を徐々に小さくし、最終的に消滅させる。コイル塞栓だと瘤自体残るが、この方法だと残らない。

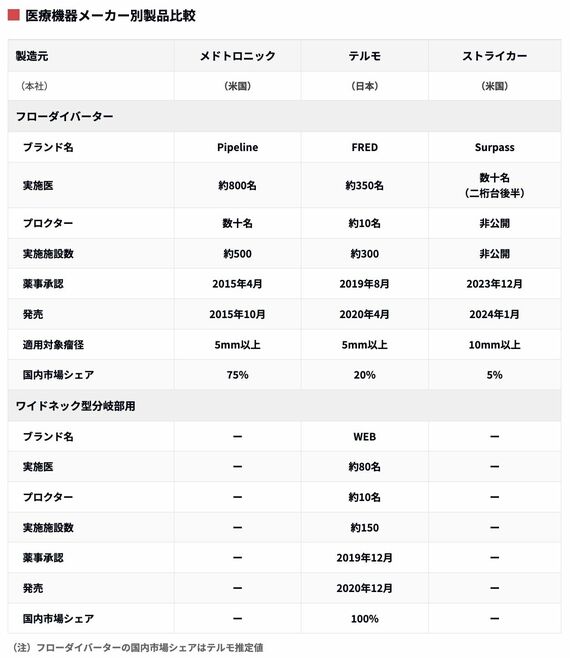

画期的な治療法として2008年に欧州で初めて承認された。その後2011年にアメリカで承認が下り、我が国でアメリカの医療機器メーカー・メドトロニック社製「Pipeline」が薬機法の承認を受けたのは今からちょうど10年前の2015年4月。保険適用は同年10月だ。

その後、2020年4月にテルモが参入するまでの4年半の間、フローダイバーターの国内市場はメドトロニックの独占状態だったが、普及は限定的だった。というのも、薬機法の承認上極めて限られた部位の限られた症例にしか使えなかったうえ、手術できる医師も病院も極めて限定的だったからだ。

金属製の風船を留置する方法も

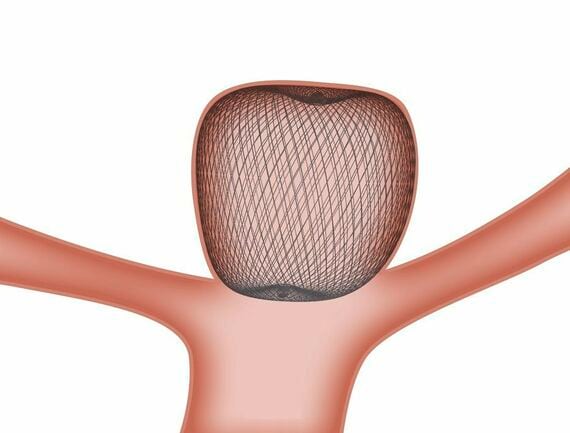

そして4つ目が血管の分岐部にできた瘤の中に、コイルの代わりに細かい網目でできた金属製の風船を留置するWEB留置術。瘤の付け根が広くコイル塞栓術だとコイルが血管内に落ちてきてしまう症例に対応したもので、日本国内ではテルモが2020年12月に発売したものが国内初という、最先端の治療法だ。

カテーテルを使って瘤の中で金属製の網を風船状に膨らませ、最後に風船の口を閉じるので、瘤内への血流が制限され、風船の中の血が血栓化される仕組みだ。

現在、当該器具は日本国内ではテルモのみが販売しているので、製品名のWEB(Woven EndoBridges)がそのまま治療法の名称となっている。

後編記事:脳ドックで発見率3%でも受けるべき?脳動脈瘤の治療がここ数年で大きく変わりつつある事情

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら