歌麿は生年も出身地もよくわかっていないが、墓所がある専光寺の過去帳によると、没年月日は、文化3(1806)年9月20日。数えで54歳のときに亡くなったとされていることから、逆算して宝暦3(1753)年生まれではないか……と言われている。この説に従えば、寛延3(1750)年生まれである蔦重からみて、歌麿は約3歳年下ということになる。

歌麿の本名の姓は北川、幼名は市太郎で、狩野派・鳥山石燕のもとで学び、画力を磨いた。明和7(1770)年頃、つまり、前述した説に従えば、数えで18歳頃に「北川豊章」の名で絵師としての活動をスタートさせる。

蔦重の黄表紙から「歌麿」と名乗る

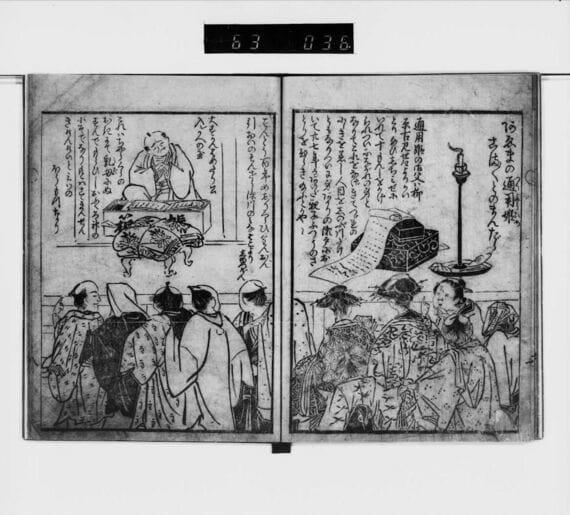

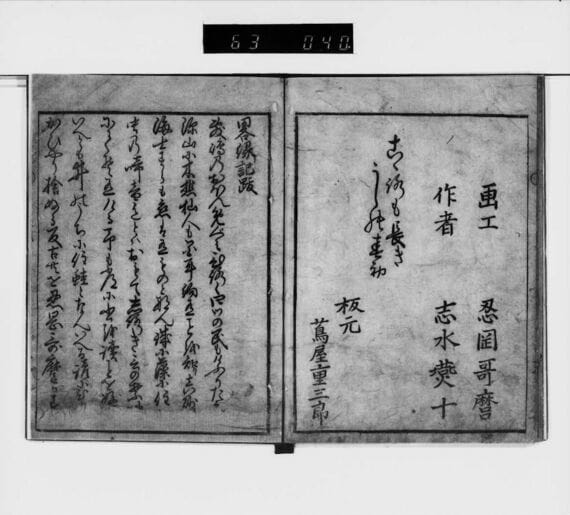

「歌麿」へと改名したのは約10年後のこと。蔦重が天明元(1781)年に製作した黄表紙『身貌大通神略縁起』(みなりだいつうじんりゃくえんぎ)の挿絵から、その名を使ったようだ。これが蔦重との最初の仕事だったことを考えると、蔦重から名前について何かアドバイスがあったのかもしれない。

『身貌大通神略縁起』のクレジットに「忍岡哥麿」とあるように、当時の歌麿は上野忍岡に住んでいたが、冒頭で書いたように、やがて蔦屋の元に引っ越して、一緒に住むようになる。

歌麿は初仕事で蔦重からずいぶんと評価されたらしい。2年後の天明3(1783)年には、縦38センチ、横28センチという大判の本格的錦絵『青楼仁和嘉女芸者部』(せいろうにわかおんなげいしゃのぶ)を蔦重から任されている。

『青楼仁和嘉女芸者部』は、吉原で8月1日から晴天の30日間に行われる俄の祭りでの芸者を描いたもの。主に老舗版元・西村屋与八から出版された従来の俄の画とは異なり、芸者の舞台裏を描いたことで話題を呼んだ。それ以後、歌麿はほとんど作品を蔦重の耕書堂から出版することになる。

同年9月に蔦重は吉原を飛び出て、日本橋に進出している。歌麿は耕書堂の成長と並走しながら、ひたすら作品を書き続けたといってよいだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら