母親がまず始めたのは、マユミさんとの話し合いだ。マユミさんの模試の結果を見ると、文系科目の中では「政治経済」が追いついておらず、これから慶応を目指すのはかなり厳しい状況だった。

このまま慶応を目指して数学も捨てずにいくなら、浪人になるかもしれない、と説明すると娘は大粒の涙を流し、話し合いは2時間に及んだ。ずっと目標にしてきたことを諦めるのだから、時間がかかって当然だ。

母親は浪人覚悟でそれでもやりたいと言うのなら、やらせてやろうとも思っていた。だが、本人は数学を諦めることを受け入れた。

母が早朝学習やスケジュール管理をサポート

それから北海道の長い冬の始まりとともに、母娘の早朝学習が始まった。

母親は出勤前の朝5時、マユミさんが解いたZ会の共通テストの過去問題を確認。できていない問題を抽出し、マユミさんはその問題をノートにまとめ、解き直しをしていった。理解できていないところを洗い出し、潰していく作戦だ。

しかし、周りもぐんぐんと力をつけてくる時期。コツコツと勉強を続けるものの、模試の偏差値はなかなか上がらない。そこで、オンラインで受けられる予備校の冬期講習も申し込んだ。

一般入試前最後となる12月の模擬試験ではスランプに陥ったのか、3教科偏差値も48まで落ち込んでしまう。判定は明治、立教、法政はE判定、明治学院がB判定だった。

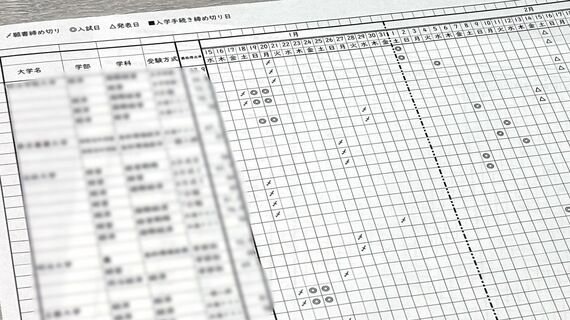

私立大学の入試はスケジュール立ても大切だ。各大学の募集要項を見て、入試日程と合格した場合の入学金振り込み期限などを見ながら考えていく必要がある。

だが、少しでも点数を伸ばしたいこの時期に本人がスケジュール立てをしている暇はない。そこで、事務的なこの作業を全て母親が引き受けることにした。最初に入試がやってきたのは東洋大学の「学校推薦入試 基礎学力テスト型」。これは12月に決着がつく入試だったが、結果は不合格。そのまま正月をはさみ共通テストへと突入した。

スランプかもと思いながら挑んだ共通テストの結果は、それでも国語と英語で8割は取れた。共通テストの自己採点結果を入力すると合否判定が出るサイトにアクセスしてみると、昨年の明治学院のボーダーラインは大きく超えていた。また、法政大学でも、ボーダーラインに乗っていた。

最近は英検の級やスコアの提出で英語の入試が免除になる大学もある。だが、マユミさんの場合、英検は2級しかもっていなかったので、MARCHクラスでは有利になるほどの級ではないと踏んでいた。

そのため、明治学院だけ通常の一般選抜に加えて英検利用型も申し込み、あとは共通テスト利用と一般選抜の組み合わせで受験計画を組み立てた。

マユミさんが志望したのは経済や経営、そして食に関する仕事に結びつく学部。MARCHクラスの大学を中心に志望校を決めていったが当然、入試日が被ることもある。その場合はどちらの大学を優先したいか、本人の希望を聞きながら母親がExcelにまとめていった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら