同じように寺子屋の拡大にもうまく乗じて「往来本」を出版したことになる。和算を学べる『利得算法記』(りとくさんほうき)や女子用の『女今川艶紅梅』(おんないまがわつやこうばい)など、多数の往来物が蔦重の耕書堂から刊行されることになった。

一斉スタイルではなく一人ひとりに指導した

寺子屋に入門する年齢は、特に決まりがあったわけではないが、7~8歳の頃の入門が多く、遅くとも9歳くらいで通い始めるのが一般的だったようだ。通う年数は2~4年が最も多く、1年未満の者もいれば、6~7年通う者もいた。

時間は午前8時頃から午後3時くらいまで、1つの寺子屋で学ぶのは10〜40人程度。現在の小学校のように一斉に授業を行う形式ではなく、子どもたちそれぞれの状況に応じて、師匠がまずは手本を書き、寺子(寺子屋に学ぶ子どものこと、「筆子」の呼び名も)がそれを真似て書く。

寺子が書いている間に師匠が部屋を巡回してそれぞれに指導したり、あるいは、数人の寺子が師匠の前に来て、指導を受けたりすることもあった。

どれくらいのペースで学習を進めるかは寺子によってまちまちだが、まずはかな文字を学習し、それから地名や人名を覚えて、往来物を使った勉強に入っていく。その往来物を、蔦重は手がけたのだから、責任重大である。

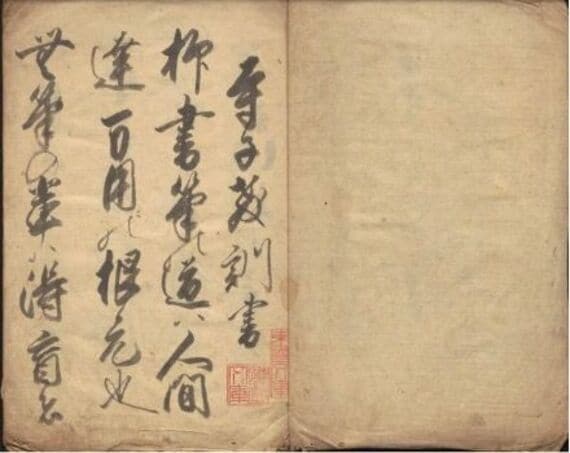

学ぶのことの意義について、正徳4(1714)年に出版された往来物の『寺子教訓書』では、次のように書かれている。蔦重も気が引き締まったことだろう。

「読み書きは人間が万用を達するための根元である」

(「仰書筆之道者、人間万用達之根元也」)

江戸時代に全国各地の庶民教育を担った寺子屋。蔦重はテキストの出版というかたちで、その下支えを行ったのだった。

【参考文献】

『寺子教訓書』(東京書籍株式会社付設教科書図書館東書文庫所蔵)

高橋敏『江戸の教育力』 (ちくま新書)

浅井厚視『寺子屋師匠の教育力』(愛知県総合教育センター研究紀要 第 99 集・平成21年度)

松木寛『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』(講談社学術文庫)

鈴木俊幸『蔦屋重三郎』 (平凡社新書)

鈴木俊幸監修『蔦屋重三郎 時代を変えた江戸の本屋』(平凡社)

倉本初夫『探訪・蔦屋重三郎 天明文化をリードした出版人』(れんが書房新社)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら