「スシローが新型店を出したらしい…え、寿司じゃなくて天ぷら定食!?」 スシロー「次の一手は天ぷら」なぜ注目されるのか

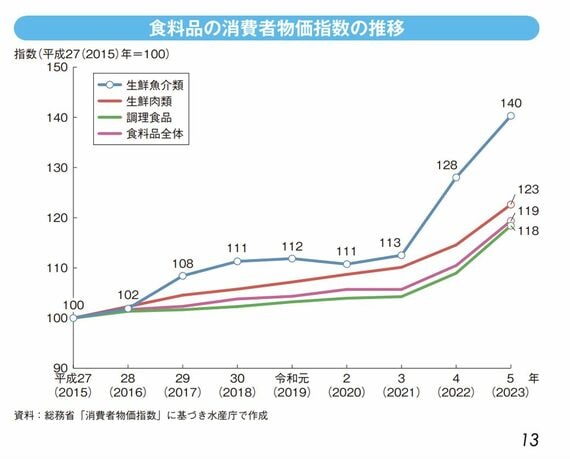

こうした飽和状態に加え、魚介類の値段上昇も深刻だ。これは、円安や地球温暖化による漁獲量の減少、輸送燃料費の高騰などの影響による。以下の水産庁が発表するグラフの通り、他の食材と比べてもその値上がりは甚だしい。

これは、「安さ」が価値の回転ずし業界にとって死活問題である。実際、スシローでは2022年10月に大規模な価格改定が行われ、1984年から続いていた「1皿100円」が終了。同じ時期にくら寿司も値上げに踏み切り、同じく100円皿が終了している。

こうした背景から、F&LCは「寿司」の一本足打法ではなく、それ以外でも収益を稼ぎ出せるような業態開発が求められているといえる。

そこで登場したのが「天ぷら」なのだ。

なにかと「コスパ」がいい「天ぷら業態」

なぜ、天ぷらなのか。それは、スシローをはじめとした「グループシナジー」が最も発揮されやすい料理だからだ。

天ぷらのネタである「エビ」や「生アジ」からもわかる通り、F&LCは水産物の仕入れに強みを持ち、独自の物流網や調達網を確立している。既存の回転寿司事業を継続させつつ、天ぷらの食材も無理なく調達できるのだ。

また、リリースによれば、「グループ会社が運営する『回転寿司みさき』やお持ち帰り鮨専門店『京樽』の職人の天ぷらの調理に関する技術などを活用しています」とのこと。材料・技術の両方においてグループの既存資源が活用できるわけだ。

さらに、回転寿司ほどは「魚介一辺倒」の料理でないのも、水産資源の高騰が続く中では魅力的だ。先ほども紹介した通り、「あおぞら」のウリの一つは「半熟卵の天ぷら」であり、その他野菜の天ぷらも多く揃える。魚介だけに頼らないメニューがコスト面でも優れているのだ。

いわば、既存の食材調達ラインや技術を生かしながら、回転寿司より「コスパ」がいい、そんな「いいとこ取り」の業態として天ぷらが選ばれた背景があるのではないか。

一方で注目したいのが、「天ぷらチェーン」の状況である。意外にも、日本において天ぷらチェーンの数は少なく、規模としてもそこまでは大きくない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら