「インフラ更新が心配」な街ランキング・南関東編 更新費用が2倍以上に膨らむ自治体は全体の4割

『週刊東洋経済』では、2020年2月1日号の特集「衝撃!住めない街」において、この管理計画を基に、各自治体におけるインフラ更新費用の増減率を独自に試算。「更新費用が急増する自治体ランキング」として公表した。

今回は、南関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)の自治体(145市区)を対象に、この増減率を算出し、最新のランキングを作成した。対象となるインフラは次の4区分だ。

・ インフラ:道路、橋梁、公園などの公共インフラ

・ 上水施設:上水処理施設

・ 下水施設:下水(汚水・雨水)処理施設

これらのインフラについて、直近で各自治体が支出している更新費用と、将来に必要とされる更新費用とを比較。将来の人口推計も反映して、「1人当たりの更新費用の増減率」を算出した。このスコアが大きいほど、将来の更新費用の負担が大きくなることを意味する。

8割強の自治体が将来の更新費用を負担しきれない?

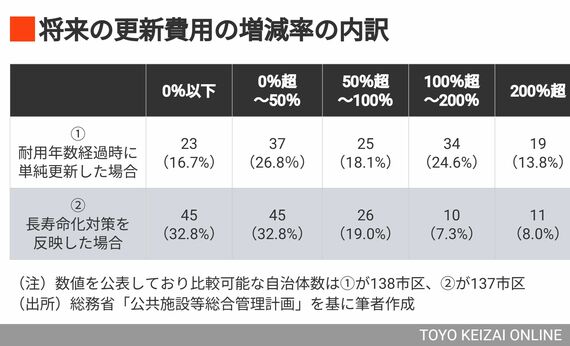

結論から言おう。現在の費用ですべてのインフラを更新できる自治体は極めて少ない。比較可能な138市区のうち、増減率が0%以下、つまり将来の更新費用が現在の更新費用を上回らない自治体は23市区(16.7%)にとどまる。8割強の市区が将来の更新費用を負担しきれない可能性がある、ということだ。

さらに驚きなのは、増減率が100%以上、つまり将来の更新費用が現在の2倍以上に膨らむと試算される自治体は53市区だった点。実に全体の約4割を占める結果となった。

なお、大半の自治体では、劣化の進む前に修繕する予防保全を導入したり、大規模修繕により耐用年数を延ばしたりする「長寿命化対策」によって、コストを削減する方針を掲げている。上記の数字は、その長寿命化対策を反映していない(耐用年数経過時に単純更新したものと想定)。

ただし、その長寿命化対策を反映したとしても、なお約7割の自治体が現在の更新費用をオーバーする計算となる。

机上の数字だけでは実態は見えにくい。今回のランキングで、増減率のスコアがとりわけ高くなった自治体にフォーカスして、個別の管理計画を見てみよう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら