「インフラ更新が心配」な街ランキング・南関東編 更新費用が2倍以上に膨らむ自治体は全体の4割

道路に突如、巨大な穴が空き、左折したトラックが吸い込まれるように転落した――。1月28日に埼玉県八潮市内の「県道松戸草加線」の交差点で発生した大規模な道路陥没事故。目を覆いたくなるショッキングな映像とともに、私たちに「朽ちるインフラ」の恐怖を知らしめた。

今回の八潮市のケースに限らず、老朽化したインフラの破損に起因する道路陥没事故は、実は全国各地で大小さまざま発生している。

国土交通省の資料によると、2022年度に全国で発生した道路陥没の件数は1万0548件(直轄国道:127件、都道府県道:1362件、市町村道:9059件)。その原因の5~6割が道路施設(道路排水施設)の破損で、約2割が下水道をはじめとする道路占用物件の破損によるものだ。ただし、東京特別区や政令指定都市の大都市圏では、後者の割合は3~6割弱に跳ね上がる。

道路のほかにも、9人が亡くなった中央自動車道・笹子トンネルの天井板崩落事故(2012年)など、公共施設やインフラの老朽化に起因する事故はたびたび生じている。その多くは、人口が増加し都市化が急速に進展した昭和40~50年代に整備が進められたものだ。

整備後、十分な修繕や更新がなされないまま耐用年数を超過したインフラは増加傾向にある。下水道管を例に挙げると、全国の下水道管の総延長は約49万キロメートル(2022年度末)。そのうち、標準的な耐用年数である50年を経過した下水管は、20年後には全体の約4割に当たる約20万キロメートルに及ぶという(国土交通省まとめ)。

私たちの生活を支えてくれているはずのインフラが、逆に私たちの生活の安全を脅かす存在となり、さらにその脅威を増しているのだ。

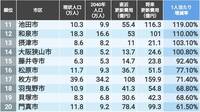

「総合管理計画」を基に南関東145市区を比較

こうした老朽化するインフラに対する維持・管理や更新について、自分の住んでいる自治体ではどう対応しているのだろうか。それを知る手がかりが、各自治体が策定する「公共施設等総合管理計画」だ。

同計画は、2014年に総務省が全国の自治体に対して策定を要請したもので、現在はすべての自治体が策定している。その後、総務省は各自治体に対して、期間の経過を踏まえて管理計画の見直しを要請しており、それを受けて多くの自治体が改訂版の管理計画を公表している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら