丸亀製麺「業績低迷→大復活」をもたらした思考法 V字回復の背景には大胆な「選択と集中」がある

本来ならば香川に行かなければ食べることのできない讃岐うどんの、ローカルな店の雰囲気を追体験することができる。その体験のワクワク感が生まれた。まさに「テーマパーク化」を推し進めたのだ。

こうした取り組みが功を奏して、丸亀製麺はいまやV字回復、かなりの業績を上げている。

「強み」は潜在的に眠っている?

丸亀製麺の事例で特に強調したいのは、「選択と集中」の手前にある「強み」の発見が非常に重要である、ということ。

森岡が鋭かったのは、この「強み」を改めて発見したことである。そしてそれを基に、そこから外れないような形で「選択と集中」を行っていったことだ。

そもそも、刀がコンサルティングとして参画する以前から、丸亀製麺は、ある種「選択と集中」を行う企業だった。

創業者の粟田は「全員がいいねと言うものはたいしたことはない」と話していたという。

そもそも、店ごとに製麺機で作り、茹でているとどうしても、それぞれの店ごとに味の違いが出てくる。つまり、丸亀製麺の特徴である「粉から手作り」は、ある程度、人を選ぶ。

しかし、それを平均的にならし、どの店でも完全に同じようなものを提供するより、そこで生まれる個性自体を楽しめる人をある程度「選ぶ」ことに丸亀製麺は取り組んできたわけだ。

そう考えると、森岡のテコ入れは丸亀製麺自体がもともと持っていた「強み」により強くフォーカスを当てていくものだったといえる。

ニセコが「パウダースノー」というキラーコンテンツをきっかけに、観光地全体を「選択と集中」させていったように、丸亀製麺もまた、元々持っていた強み自体をキラーコンテンツとして、それを最大限楽しめるような方向になっていったのだ。

森岡は、コンサルティングに入る以前の丸亀製麺について、ブランディングという概念が希薄で、その強みを見失っていたと語る。「出来立てのうどん」という強みではなく、それ以外の「値段」や「トッピング」にフォーカスをした戦略を立てたことが、その業績低迷の理由だったことを見抜いていたのだ。

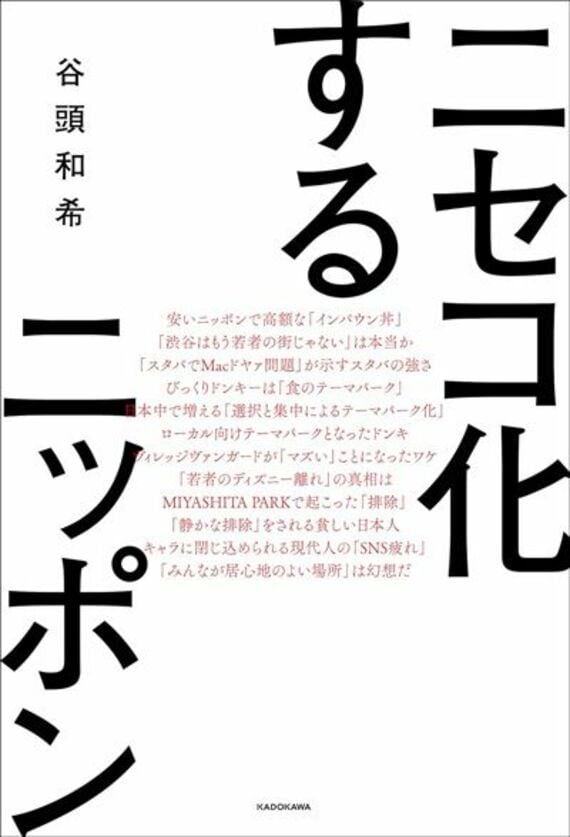

まさに「選択と集中によるテーマパーク化」が、会社の命運を握ることがわかる好例だ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら