時雨(しぐれ)が降り、人恋しい思いをそそる日暮れ時、中将は鈍色(にびいろ)の直衣(のうし)と指貫(さしぬき)を一段薄い色のものに衣替えして、ずいぶんと男らしくすっきりした出で立ちであらわれた。光君は西の妻戸前の高欄(こうらん)に寄りかかり、霜枯れの前庭を見ている。強い風が吹き荒れ、時雨がさっと降りそそいだ時、時雨と涙を争っているような気持ちになり、「雨となり雲とやなりにけん、今は知らず」と唐(とう)の劉禹錫(りゅううしゃく)が愛人を失った悲しみをうたった詩の一節を口ずさんで、頰杖をついている。その姿があまりにうつくしいので、中将は、もし自分が女で、この人を後に残して逝かなくてはならないとしたら、きっとたましいはこの世に残ってしまうに違いない、などとついじっと見つめてしまう。中将が近くに座ると、光君はしどけない恰好をしながらも直衣の入れ紐だけを差しなおし、襟元を整える。光君は、中将よりももう少し濃い鈍色の夏の直衣に、紅色の袿(うちき)を着ているが、その地味な姿に、かえって見飽きることない風情がある。

夫婦とは不思議なものだ

「雨となりしぐるる空の浮雲(うきくも)をいづれのかたとわきてながめむ

(妹は煙となって空に上ったが、この時雨れる空の浮雲のどれがいったいその煙だろう)

妹はどこへ行ってしまったのだろうね」

とつぶやく中将に、

見し人の雨となりにし雲居(くもゐ)さへいとど時雨にかきくらすころ

(亡き妻が雲となり雨となってしまった空も、時雨降る冬になり、ますます悲しみに閉ざされてしまう)

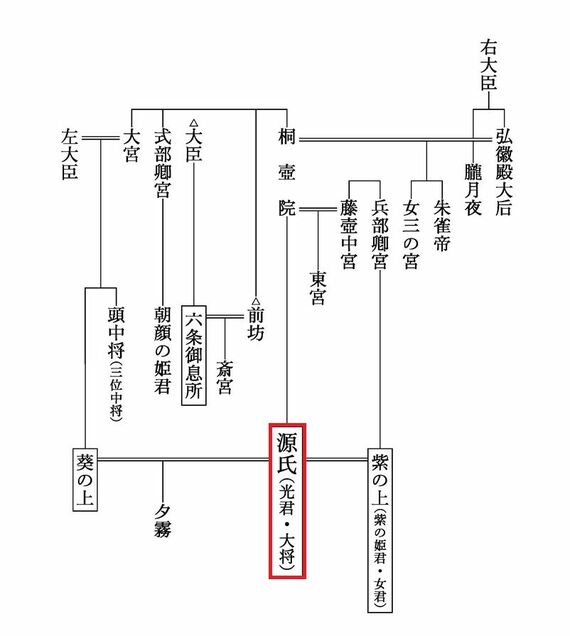

と光君は詠む。心底悲しがっているふうなので、夫婦とは不思議なものだと中将は思う。生きている時はそれほど愛情を持っているとは思えなかった。そのことについて桐壺院(きりつぼいん)からも見かねて仰(おお)せ言(ごと)があり、左大臣の厚意ある世話もあり、桐壺院の妹である母宮との間柄もある、そうしたことに縛られて葵の上から離れられないのだろうと思っていた。気の進まない結婚をやむなく続けているのだろうと、気の毒に思うこともしばしばだった。けれど、本当にたいせつな正妻として格別に重んじていたらしいと気づかされ、中将は今さらながらに妹の死が無念である。世の中から光が消えてしまったような気がして、ひどく気落ちしてしまう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら