東証・大証統合の前途多難《上》「主導権争い」「裁判」「従業員」--統合交渉を阻む高いハードル

東日本大震災直前の3月上旬に急浮上した東京証券取引所と大阪証券取引所の統合交渉。3月10日に記者会見した斉藤惇・東証社長は、「(統合に向けた)流れそのものに否定的ではない」として交渉を進める意向を表明。米田道生・大証社長は「スピード感を持って、やるなら3カ月以内に基本合意まで行きたい」と、極めて積極的な姿勢を見せた。

それからすでに4カ月が経過。統合に向けた動きに大きな進展はないように見える。背景には、統合交渉を困難にするさまざまな要因が考えられる。近いうちに「交渉決裂」「白紙撤回」となっても不思議ではない状況だ。

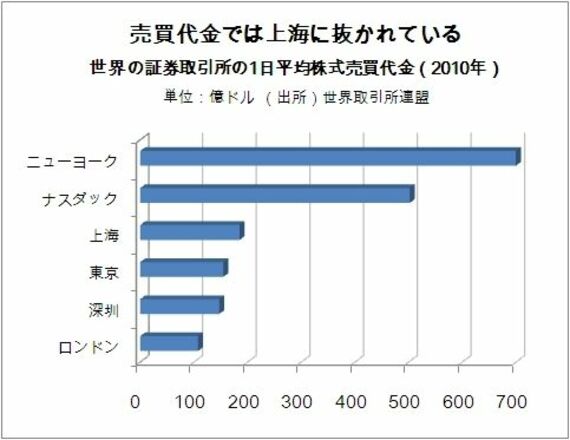

一方、統合には経営合理化などメリットもあり、時代の要請とも言われる。中国など新興国の証券市場が急速に発展し、日本の証券市場の世界における地盤沈下が年を追うごとに顕著となっている。

新興の電子取引所や私設取引システム(PTS)の台頭などで既存取引所の経営が厳しさを増し、生き残りを懸けた取引所の国際的な合従連衡が進む中、両取引所トップとも「危機感を共有している」とは言う。しかし、その「危機感」とは本当に、統合交渉の壁を乗り越えられるだけの強固なものなのだろうか--。

統合手法を巡る大きな溝、主導権争いも絡む

統合交渉を困難にしている第一の要因は、統合の方法・手順を巡る両取引所の考え方の相違である。

東証の斉藤社長は当初から「(統合よりも)まず上場が先」と強調してきた。上場については、6月21日の定例記者会見でも「条件が整い次第、可及的速やかに準備に入りたい」と、従来どおりの回答を行っている。