医師会VS財務省「診療所の良好な経営」巡る対立 私たちの日々の暮らしにどう影響を及ぼすか

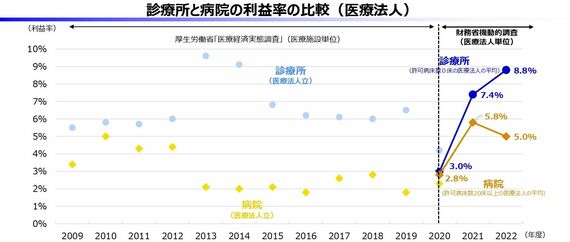

実際、財務省財務局が実施した機動的調査からは、2022年度の診療所の経営利益率(平均)は8.8%で、中小病院の利益率(同)は4.3%という実態が明らかになった。

財務省はこれを根拠に、国民の負担を極力抑制するため、診療所の経常利益率8.8%を、全産業やサービス産業の平均である3.1~3.4%と同等にするため、診療所の診療報酬を5.5%程度引き下げる必要があるとした。

なぜ今回、財務省は診療所の経常利益率に目をつけたのか。その背景にはコロナ禍の医療費の問題が挙げられると、土居教授は言う。

「財務省も公表していますが、コロナ禍で特例的な支援で医療提供体制の強化のために21兆円が投じられたにもかかわらず、診療所で診てもらえない発熱患者が増えていた。このコロナ対応の初動が遅かったなど、診療所に対しては不満があった」

機動的調査で診療所の経営実態を調べる

そこで財務省財務局が行ったのが「機動的調査」だった。

機動的調査は、財務省と全国の財務局などにいる職員らが、各都道府県に医療機関から届け出た事業報告書等を基に、3事業年度分の医療機関の経営状態を調べ上げた、まさに財務省財務局職員の機動力にものを言わせた調査だ。その数は38都道府県、2万1939施設にのぼる。

実は、これまでの診療報酬改定では、中央社会保険医療協議会(中医協)が実施していた「医療経済実態調査」を数字の根拠としていた。

これは、中医協が医療機関の協力の下で行われている調査であるうえ、「何年も前から”サンプル数が少なすぎて実態を表していない”と指摘されていた」(土居教授)という。

わが国には病院が約8000施設、診療所は10万5000施設ある(医療施設動態調査)が、医療経済実態調査の調査対象数と有効回答数は、それぞれ病院が2377施設(1139施設)、診療所が4250施設(2272施設)と極めて少ない。

これに対し、今回の財務省の機動的調査では、医療経済実態調査をはるかに凌ぐ約2万2000件という数の事業報告書等を調べ上げた。そこ記されている貸借対照表や損益計算書からは、事業収益や経費、利益などが把握できる。

その結果わかったのが、先に挙げた「2022年度の診療所の経営利益率は8.8%」という数字だ。年度ごとにみても中小病院との経常利益率の差は明らかだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら