次の話は、あまりにも有名である。後藤清一の『叱り叱られの記』から引用する《部分略》。

“おっ!皆よう聞けよ。大将は泣いてはったで。よう聞けよッ”。昭和4年12月のことである。師走の風は松下にも冷たかった。同年7月の浜口内閣苦心のデフレ政策が裏目に出るに及んで、事情は一変した。月商10万円の売り上げは、半分に急減。倉庫満杯。製品はどんどん累積する。あの街この街に失業者が溢れ出る。物価暴落、倒産続出。松下の従業員も、解雇の不安で浮足立った。密かに、整理すべき人の名前をメモし始めていた。

窮状打開に、井植氏は、ついに折から西宮で静養中の大将の枕元に走った。

“松下始まって以来のこの窮状を打開する道は、ひとまず従業員を半減し、生産を半減するほかありません”

大将は病床で腕を組む。長い間、黙思し、しばし落涙されたという。そして口を開かれた。

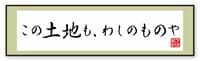

「一人といえども辞めさせたらあかん」

“なあ、ワシはこう思うんや。企業の都合で解雇したり採ったりでは、社員は働きながら不安を覚える。松下という会社は、ええときはどんどん人を採用して、スワッというとき、社員を整理してしまうのか。大をなそうという松下としては、それは耐えられんことや。曇る日照る日や。一人といえども辞めさせたらあかん。ええか、一人も解雇したらあかん!”

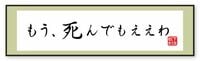

そして、沈着な指示が飛ぶ。工場は半日操業。従業員も半日勤務。生産半減。ただし、社員の給与は全額支給すること。ビタ一文削ることはあいならぬ。一方、店員は休日を返上して販売に回る。工場幹部も、昼からは販売に回る。

井植氏は小躍りする。異論のあろうはずがない。時を移さず、大将の意は全社に伝えられる。ウォーッ。歓呼。嗚咽しながらの歓呼。大将、よう言うてくれはりました。売りまっせ、やりまっせ。こみあげる感動に、皆突き動かさた。

翌日から、井植氏を先頭に、店員、工場幹部は、勇躍不況の街に散る。何としても売る。熱意、火の玉と化して、世間の沈滞した空気をよそに、松下に恐ろしいほどの気迫がみなぎった。わずか2カ月で、あれほどの在庫が、きれいさっぱりと空になった。社員一人ひとりの顔に、未曽有の不況を突破していく歓喜さえうかがえた。やがて、半日操業中止。全社を挙げて殺到する注文の消化に追われるようになった。(引用ここまで)

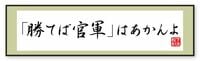

松下幸之助の、人を大事にする思いは、生涯、変わることはなかった。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら