DV加害者にやめさせる為に絶対欠かせない条件 価値観の変化と被害を自覚させ痛み受け入れる

加害者が変わったかの見極めは被害者

人は変わるか。DV加害者は変わるか。取材はその問いから始まり、信田さんはこう答えた。

「変わったかどうかを決めるのは、私たちカウンセラーじゃない。加害者本人でもない。それは誰かというと、被害者です。被害者がいちばん、それを決める権利を持っている。それに、変わるか、変わらないかという二項対立ではダメだと思います。“変わる”にも5段階くらいある。まずはカウンセリングや加害者プログラムに参加すれば、私たちは変化の第一歩と捉えます。よくDVを“治す”という表現をする人がいます。でも、DVは病気ではないので、“回復”や“治療”という表現を私たちはしません。再犯のない期間を延ばすんです」

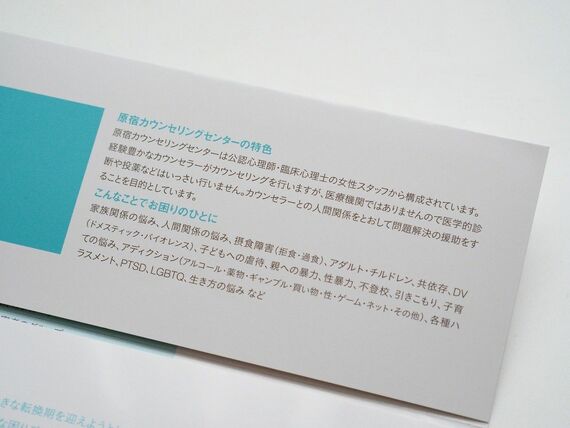

信田さんが開業した「原宿カウンセリングセンター」は、今年で25周年になる。DV被害者のカウンセリングに加え、教育プログラムという形で加害者へのアプローチも続けている。

臨床心理士の信田さんはもともと、アルコールや薬物などの依存症を専門としていた。その仕事に就いた1970年代にはまだDVという概念がなかったが、患者のなかには酒に酔って妻や子どもへ暴力を振るう人たちも少なくなかったという。

信田さんによると、加害者向けのプログラムに参加する人は多様だ。被害者の家出や離婚要求をきっかけにDVが露呈したケースが多い。アルコール依存問題や引きこもりなど、別のイシューでの相談を深掘りしていった延長にDVが発覚することもある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら