「配偶者居住権」が招きうる遺産相続のトラブル 4月の民法改正で登場、よくわかる中身とは

「配偶者居住権」は、配偶者が住宅を相続しなかった場合、つまり子どもが自宅を相続した場合でも、配偶者は所有権は持たなくとも引き続き同じ家に住み続けられる権利のことで、安定した居住環境の確保を想定して作られた。

だが、今回新たに作られることとなった「配偶者居住権」に対して、ファイナンシャルプランナーの大城嗣博氏(株式会社アセットコンサルティングネットワーク代表)は、「相続の場面で大きな影響を与え、これまでになかったようなトラブルを引き起こす可能性がありえます」と警鐘を鳴らす。

配偶者居住権の金額査定は曖昧

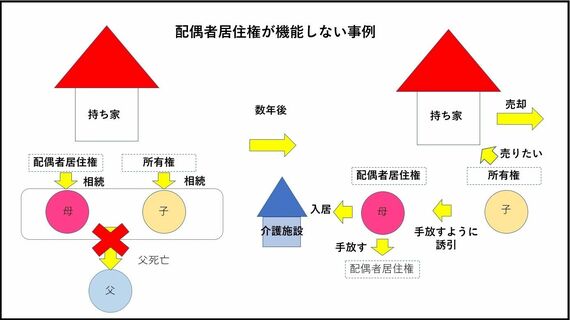

例えば、父が死亡した後、住宅の所有権を子どもが相続、残された母が配偶者居住権を使って住み続けた場合を想定する。

「一般的には、母が自宅を相続してご自身が住むでしょう。現実的に見て、子が自宅所有権、母が配偶者居住権を相続するという遺産分割のケースは、家族間で何らかのトラブルを抱えていたり、関係性が希薄なことも多いことも想定されます」と大城氏は指摘する。

遺産の分割は、前述のように亡くなった人との関係性によって法定相続分の割合は決められているが、誰が、どの遺産を継承するかについては、相続人の合意(遺産分割協議)が必要だ。この遺産分割協議を省略するためには遺言書の作成等も制度としては設けられている。

だが、相続が発生して財産を分与する際、現時点で「配偶者居住権」の金額査定は曖昧だ。そのため、「権利をめぐり、相続に関連する家族間の価格の主張が割れる可能性がある。

というのも、税務的な評価額と市場で取引される時価とでは乖離が存在するため、もし、話し合いで決着できない場合は、最終的に裁判所の判断に委ねられる。この場合は、家族それぞれが納得のいかない財産分与額に落ち着くケースも想定されるでしょう」(大城氏)とのこと。円満な相続を妨げ、新たな火種になりうる新制度に対し、業界関係者の不安は大きい。

そして不安は、これにとどまらない。「配偶者居住権」は、あくまでも新たに設定された「法的な権利」であるが、「権利として期待どおりには機能しない可能性もある」と大城氏は指摘する。

例えば、息子側で何らかの資金需要が発生し、配偶者居住権の負担付の住宅を売却する必要がある状況に追い込まれたとする。

この状況でも、母は法的には「配偶者居住権」を行使して引き続き住宅に住むことができるが、現実的には母の心理的な側面も相まって、最終的に息子の意向に沿うような形で母親が権利を手放し、売却に応じてしまうということも考えられる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら