ヘミングウェイも指摘しているように、終盤4分の1でトム・ソーヤー が出てくるところから、文学作品としての質もストーリーの緊張感も、一気に失われてしまい(読んでみると本当にガクンと落ちるのがよく分かる)、その点は極めて残念だ。しかし、前半30章だけでも『ハック』は十二分に世界文学の高みに達しているのである。

マーク・トウェインは、没落した旧家の6人兄弟の5番目として1835年に生まれた。彼が生まれた年にハレー彗星が観測され、トウェインは「ハレー彗星と共に生まれた自分はハレー彗星と共に去っていく」と言っていたそうだが、実際1910年、次にハレー彗星が観測された正にその日に、この世を去ったのであった。

南部のミズーリ州に生まれ育った彼は、兄の新聞社の手伝いや印刷工、蒸気船の水先人、記者として働きながら人間観察を重ねて文才を磨いていく。新聞に連載したヨーロッパ旅行記が書籍として出版され、それが評判となったことで、作家として歩み始める。

さまざまなタイプの作品を書いた

なんといっても『トム・ソーヤーの冒険』や『ハック』が最も世に知られた二大名作だが、それ以外にも『アーサー王宮のヤンキー』のようなタイムトラベルアドヴェンチャー、指紋を扱った最初の探偵小説ともいわれる『まぬけのウィルソン』、極度にペシミスティックな晩年の『不思議な少年』『人間とは何か』など、実に様々なタイプの作品をものしている。

ちなみに「マーク・トウェイン」は、蒸気船の水先人へ深さを合図する“by the mark, twain”に由来するペンネームである。

さて、『トム・ソーヤーの冒険』、『ハック』にはいくつか続編や周辺作品が存在している。そのうちの一つ『トム・ソーヤーの探偵・探検』は以前新潮文庫にも収められていたので、ご記憶の方も多いのではないかと思う。

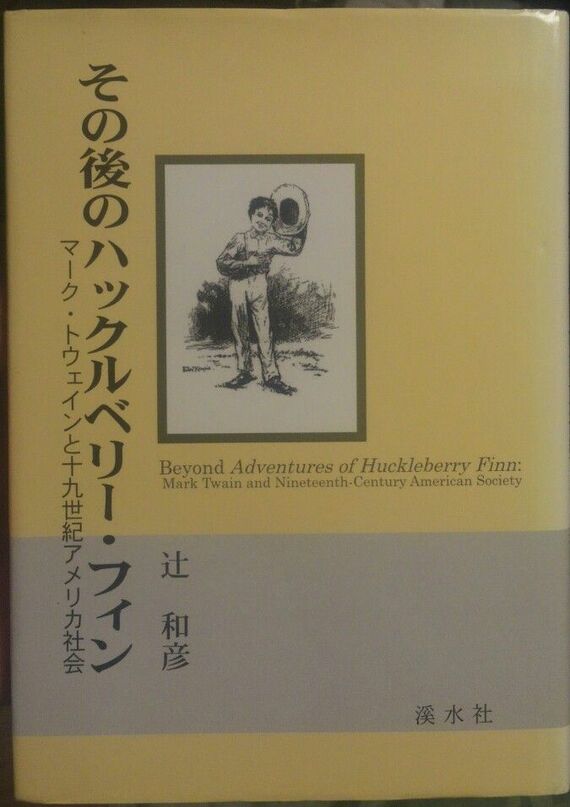

それら続編ものをトウェインがどんな意図で書いたのか、あるいはその続編シリーズの全貌とアメリカ社会における意味についての興味深い論考が辻和彦『その後のハックルベリー・フィン』(渓水社)にまとめられている。

そのトム&ハックの続編構想のほぼ最後に位置するのが、『細菌ハックの冒険』(彩流社)(以下『細菌ハック』)。これはシリーズ全編の中で、突出して破格の構成の作品である。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら