日本人が知らないNYの超一流営業が持つ心得 自分が価値提供できれば相手から来てくれる

それが口座の開設や金融商品の購入につながることもあれば、ならないときも当然ある。それでも、相手が喜んでくれるのならそれでいいと考えていたというのだ。

とはいえ営業として便利屋になるというのは、使いっ走りになることではないということも強調している。つまり相手のためになんでもするのではなく、「付加価値」として自分が提供できるものを相手に見せ、それを「自分を選ぶ理由」にしてもらうという発想である。

自分が営業する商品やサービスの内容が競合とさほど違わない場合、お客さんの選ぶ基準は「どんな付加価値があるか?」ということになる。しかも付加価値をつけるのは難しいことではなく、「相手が求めるもの」を提供できるようになればいいだけ。

つまり人が求めることは、いたってシンプルなのだ。そして、それは「MRI」として覚えておくことができると明かしている。

自分が相手に価値あるものを提供できるようになればなるほど、相手はこちらに価値を見いだすようになるということ。こちらが相手を追いかけるのではなく、相手のほうからこちらに来てくれるようになるというわけだ。

次世代を生き抜くために不可欠な能力

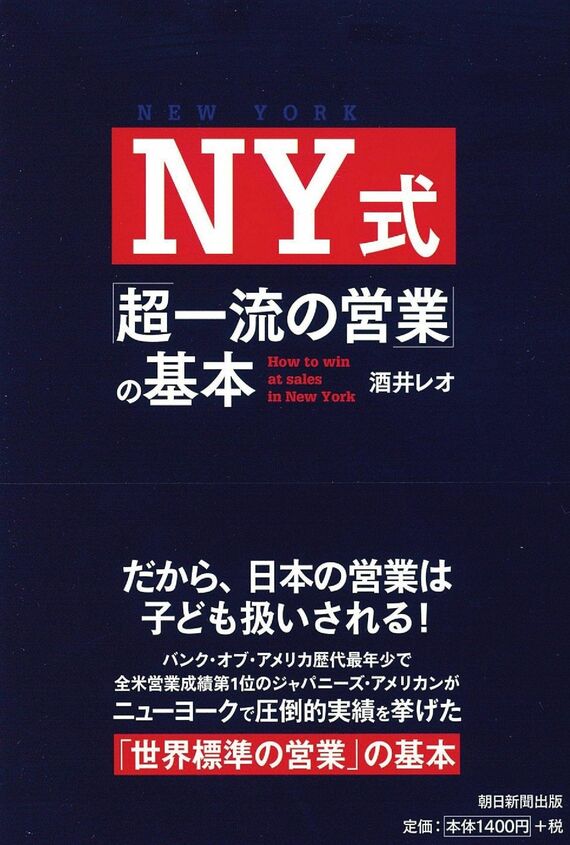

著者は2009年にBOAを辞め、現在はニューヨークと東京で教育事業に携わっている。そして日本のビジネスパーソンと接する機会が増えるなか、日本の“営業力”が着実に衰退していることを懸念しているのだそうだ。

原因のひとつは、企業が人材教育に投資しなくなってきていること。かつて大手日本企業は、これはという人材を積極的に海外市場に送り出していたが、ここ10年は経費削減の名のもと、グローバルな営業術を獲得するチャンスを失っていると指摘するのだ。

しかし、これからはグローバルな営業スキルがより重視される時代。人口減少を受け、日本企業も海外マーケットへ打って出る必要があり、同時に、テクノロジーの発達により製品やサービスを差別化することはどんどん難しくなっていく。そんな状況下において差をつけるとしたら、「どう営業するか」しかないという考え方だ。

そして企業が人材教育を重視しないのであれば、個人レベルで営業スキルを高める必要が生じる。著者はそれを、「次世代を生き抜くために不可欠な能力」だと定義づける。

だからこそ日本のビジネスパーソンには、グローバルスタンダードとされる営業スキルを知ってほしいのだそうだ。本書の根底には、そのような想いが存在しているのである。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら