幕末・維新を生きのびた、日本橋の大店たち 榮太樓、西川、柳屋・・・試練を乗り切った老舗

「変わらねえのは山本の海苔屋さ、あすこくらい流行る家もねエね」。報知新聞記者・篠田鉱造の聞き書き集『明治百話』。関東大震災後、魚河岸が築地に移転して寂れた室町を嘆く老人の話にこんな一節が出てくる。

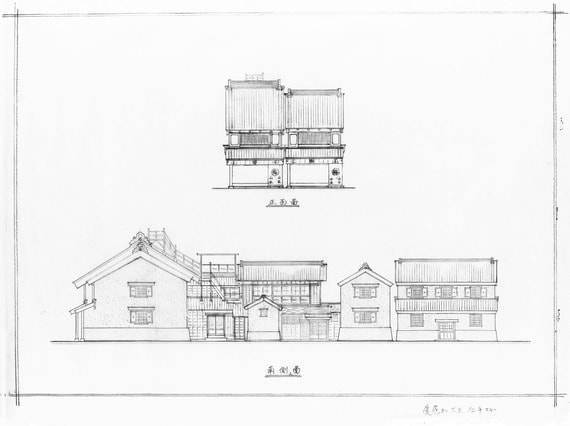

日本橋の北側、室町1丁目の表通りには、魚河岸関連で鰹節、乾物、蒲鉾、海苔などの海産物問屋や小売店が軒を連ねたが、商流により入れ替わりが激しい一角でもあった。だが山本海苔店は、創業以来この地に建つ。

嘉永2(1849)年、初代山本德治郎が海苔店を出店したが、当時の流通は浅草の海苔問屋の手に握られ、日本橋の新興勢力は参入に苦労した。しかし浅草問屋の汚職が摘発され、本格的な商売が可能になる。開店から10年近くの安政5(1858)年、大きな転機が訪れた。家督を継いだ二代德治郎が、海苔を家庭用、焼海苔用、寿司屋用、佃煮用など8種類に分類して販売、これが大当たりしたのだ。「欲しいものを適切な価格で売ったこと、これが支持された要因でしょう」と、営業推進グループの中島美冬さんは語る。元禄12(1699)年創業の「にんべん」も、御用達の高級鰹節の他に「徳用節」を売って一般向けの販路を開いたことが、商いを大きくする要因となった。

山本海苔店では震災と空襲のため、幕末から明治維新にかけての資料が失われている。だが、当時の一大ヒット商品が幕末・維新の混乱の中、店の生き残りに貢献したのは間違いない。

それは「味附海苔」であった。明治2(1869)年に明治天皇の御用達商品となったのだ。なぜ維新後こんなに早く? そこに登場するキーマンが山岡鉄舟(幕臣)だ。二代目德治郎は剣術をたしなみ、鉄舟と同門であった。後に明治天皇の相談相手と言われた鉄舟が、宮内省から京へ還幸する際の手土産をどうするか問われ、德治郎に相談したという話が伝えられている。

続く三代德治郎は目利きに優れ、「海苔の神様」と呼ばれた。「仕訳」に全霊を傾け、その仕事中、新海苔を手にしたまま亡くなったほどだ。その姿勢は今に至るも続き、鉄舟の揮毫した「東海名産無双佳品」の書は包装用シールとして健在だ。変わらぬ顧客志向と、新商品によるイノベーションが、山本海苔店を支え続けている。

呉服屋からデパートへ三越の経営改革

冒頭の、倒産した伊勢八の歴史を調べると、大きな分岐点が浮かんでくる。安政6(1859)年の横浜開港と同時に、伊勢八は幕府の要請で、他の商人らと横浜に進出、輸出絹物商を開業した。だが、貿易の新しいルールは面倒、慣れた商売相手がいいと撤退が相次ぐ。伊勢八も店をすぐ共同経営者に譲ってしまった。しかし、「椎野正兵衛商店」と名前を変えた店は、当時の呉服界の商売の常識を破り、自らデザインしたスカーフなどを「S.SHOBEY」ブランドとして展開。日本ブームに沸く欧米各国への輸出で大きなシェアを占めるに至った。もし伊勢八が、経営権を手放さないでいたら―。

江戸から明治にかけての日本橋で、最もドラマチックな業態転換をしたのは三越だろう。維新で経営不振に陥った三井呉服店。明治5(1872)年、銀行開業をにらむ三井家は、大蔵大輔・井上馨の指示に従い呉服店を分離する。だが、分離された「三越」は28(1895)年に導入した陳列場が大当たり、さらに「デパートメントストア宣言」に至った。

その一方で、昔ながらの手仕事の業種は、打刃物の木屋や、浴衣と江戸小紋の竺仙のように唯一無二の存在として生き残るか、三越・髙島屋に代表される百貨店へ納入する大口の仕事を得るかに分かれた。

日本橋の商店が扱う品目も欧風化し、室町の北側の本町には洋小間物、時計メガネ、医療機械、写真などの店が並んだ。明治2(1869)年には洋書取扱いの丸善も開店。元治元(1864)年から小舟町で両替商を営んでいた安田善次郎は、維新後太政官札や公債の取引で財をなし、呉服町の東京建物など数々の企業を設立する。丸の内に設立され、昭和8(1933)年に本社を京橋に移した明治製菓(現・MeijiSeika ファルマ)など、日本橋界隈でも企業オフィスの集積が始まった。日本橋が、さらに近代の装いに変貌する前夜の話である。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら