幕末・維新を生きのびた、日本橋の大店たち 榮太樓、西川、柳屋・・・試練を乗り切った老舗

幕末、第2次長州征伐にあたり、幕府は西川に冥加金(みょうがきん)1800両の上納を命じている。さらに明治元年、旧幕府への売掛金2550両を新政府に「上納」した。債権放棄である。だが、社史に掲載されている当時の年商からざっと計算すると、西川にとって経営の屋台骨を揺さぶる額ではなかったようだ。さらに成長分野を見極め、大阪店の開店、木綿の扱いの開始などに続き、ついに明治20年、現在の主力商品である蒲団(ふとん)の扱いを開始した。

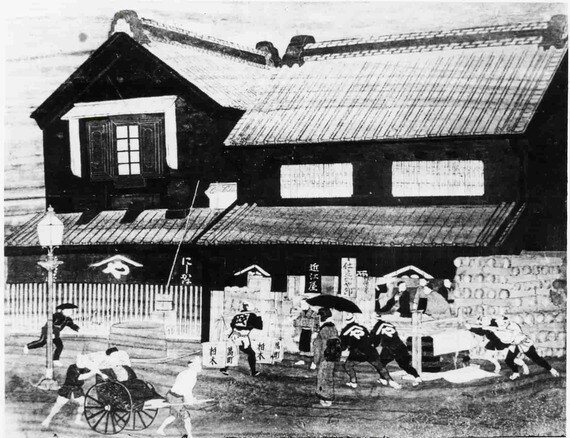

近くに店を構える柳屋は、鬢付油「栁清(りゅうせい)香」で名を馳せた。唐人の漢方医・呂一官(ろいっかん)が、徳川家康の江戸入城と同時に通2丁目に御朱印地を拝領、「紅屋」として紅、白粉(おしろい)、香油の製造販売を開始した。のち近江商人の外池(といけ)家が継承、店は隆盛を誇る。だが維新により思わぬ危機が訪れた。明治4年の断髪令で、男性用鬢付油が不要になったのだ。しかし、女性用油「瓊姿香(けいしこう)」が柳屋を支え、大正9年の「柳屋ポマード」の大ヒットでさらに飛躍する。日本橋交差点角の、ガラスブロックが美しい柳屋ビルディング(昭和39年竣工)の場所こそが、創業の御朱印地なのである。

醤油醸造業から食品問屋へ国分の変身

西川の向かいに店を構える国分のルーツは、「近江商人と日本橋を二分する」伊勢商人だ。四代國分勘兵衛が射和(いざわ)(現在の松阪)から元禄時代に江戸に出、正徳年間に日本橋で「大国屋」の屋号で呉服商を始めたと伝えられているが、同じ頃、土浦で醤油醸造業にも着手する。続く五代勘兵衛は江戸店を本町から現在の国分本社がある西河岸町に移した。醤油の日本橋川からの陸上げを考えてのことだろう。宝暦7(1756)年「亀甲大(キッコーダイ)醤油」の販売を開始、最上級の醤油との評価を得て、日本橋でトップクラスの問屋となった。

国分は創業期より決め事、順守すべき事柄を「式目、定目」として明文化し、従業員のモラルを高く保った。これらは時代とともに何度か書き改めながらも、現在もその精神は「平成の帳目(ちょうもく)」として受け継がれている。

幕藩体制の崩壊は、江戸城や土浦藩などの大口需要先が失われ、御用金も貸し倒れとなった。加えて新政府が金銀の国外流出対策で貨幣価値を切り下げると、インフレが進行して原材料費が高騰。低価格品の醤油も出回りはじめたことは、亀甲大醤油を売り物とした店にとって打撃であった。

八代勘兵衛は、安政年間から製茶の輸出も手がけており、明治13(1880)年、大国屋は170年弱続いた醤油醸造を断念、新時代に沿った食品を扱う事業に大きく転換した。日本人の伝統の食を扱い続けると同時に、洋風化への貢献を一貫して続けている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら