労働時間の削減で賃金が減っては意味がない 「働き方改革」の落とし穴に要注意

有効求人倍率が1.48倍とバブル期の水準まで高まり、失業率が完全雇用とされる3%程度を下回って2%台まで低下するなど、労働需給は極めて逼迫した状態が続いている。だが、賃金の伸びは相変わらず低いままだ。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によれば、1人当たり賃金(現金給与総額)は2014年度に4年ぶりに上昇。その後、2016年度まで3年連続で上昇したものの、伸び率は2014年度が前年比0.5%、2015年度同0.2%、2016年度同0.4%とゼロ%台前半にとどまっている。

賃金総額の大部分を占める基本給(所定内給与)を就業形態別に見ると、正社員を中心とした一般労働者の所定内給与の伸びはゼロ%台半ば。春闘賃上げ率のベースアップが同程度にとどまっていたためだ。

一方、労働需給をより敏感に反映するパートタイム労働者の時給(時間当たり所定内給与)は一般労働者を大きく上回る伸びを続けており、2017年1~3月期には2%台まで上昇ペースが加速した。

パートタイム労働者の労働時間は減少

一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の多くは月給制なので、賃金の基調的な動きを判断する際に1カ月の賃金総額(1人当たり)を見ることが一般的だ。

これに対し、パートタイム労働者の賃金は、まず時給(時間当たり賃金)が決まり、労働時間に応じて賃金が支払われる形だ。賃金上昇圧力を見るには、時間当たり賃金で把握することが適切である。しかし、言うまでもなく、パートタイム労働者が受け取る1人当たり賃金総額は、時給と労働時間によって決まる。

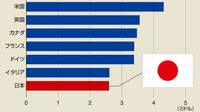

日本の労働時間は長期的に減少傾向が続いている。「毎月勤労統計調査」を用いて、労働者1人当たりの年間総労働時間を確認すると、1970年代から1980年代にかけて2000時間を大きく上回る水準で推移していたが、1980年代末から1990年代初めにかけて水準を大きく切り下げ、1990年代前半には2000時間を割り込んだ。

これは、改正労働基準法の施行によって法定労働時間が週48時間から40時間へと段階的に引き下げられ、週休2日制が定着してきた影響が大きい。年間総労働時間はその後も減少を続け、1990年代後半には1800時間台、2000年代後半以降は1700時間台となっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら