ドイツには「まちづくり」という言葉などない 日本中でこの言葉が氾濫する理由とは?

一方のドイツでは、都市計画が自治体主体で行われてきた。ここはたくさんの理由があるが、日本と根本的に異なるのが、歴史的・制度的に地方分権型の国で、都市がモジュール(まとまった機能をもつ部品)として発展したと考えるとわかりやすい。

ドイツと日本の都市の決定的な違い

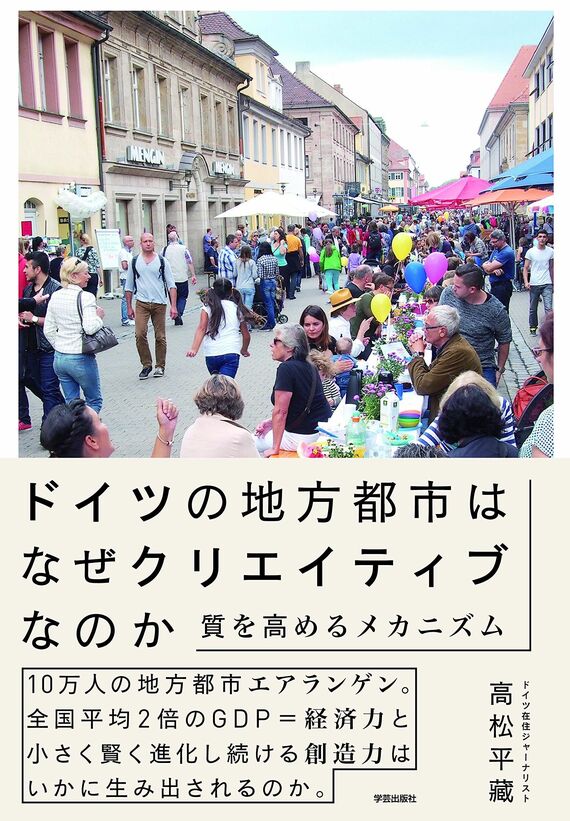

しかも、ドイツの自治体は相対的にその規模が小さく、10万人規模になれば「大規模都市」とされる。2、3万人規模でも日本の同程度の自治体と比べると、都市としての「結晶性」がある。

今日のドイツにおける市民参加型の都市計画は、戦後に学生運動の主体となった「68年世代」と呼ばれる世代の影響が大きい。反権威的で草の根型デモクラシーを指向した彼らは、“大人”になっても各地元で社会運動や政治活動を続けた。

2000年代初頭までは、この世代がまだ「現役」で、当時のシュレーダー首相やフィッシャー外相などはその象徴的な政治家だった。これは地方でも同じで、行政マンや政治家たちの中にも、この世代の雰囲気や指向性をもっている人が少なくなかった。

したがって、行政が中心となる都市計画でも、そこではつねに市民が対峙したり、行政と市民との「協働」が起こったりする。妥協のためのプロセスともいえるが、ともあれ、このような状況の中で、あえて市民主体であることを含意する「まちづくり」のような特別な用語は必要なかったのだろう。

ただ、実はドイツにも「まちづくり」のような使い勝手のよい言葉はある。「立地要因」「立地特性」などと訳される”Standortfaktor”がそうだ。経済用語で、都市から国まで、適応範囲は幅広く、たとえば「企業誘致のために都市にはどのような立地要因が必要か」、といった使われ方をする。「都市の立地要因としての○○」という言い回しもよく耳にする。○○の部分は、文化、環境、エネルギー、通信、交通、行政など幅広く当てはめることができる。

ここで、「まちづくり」と「立地要因」の2つの言葉を比較してみると、面白い違いが見えてくる。「まちづくり」は比較的対象範囲が狭く、住民主体の「行動」を示している。それに対して、「立地要因」は、対象となる最小範囲はせいぜい「都市」であり、場所の「状態」を指し、都市の全体像をつねに把握する姿勢が見いだせる。

頻出する言葉の性質の違いは、その社会の成り立ちや様相に、思いのほか繋がっているように思える。

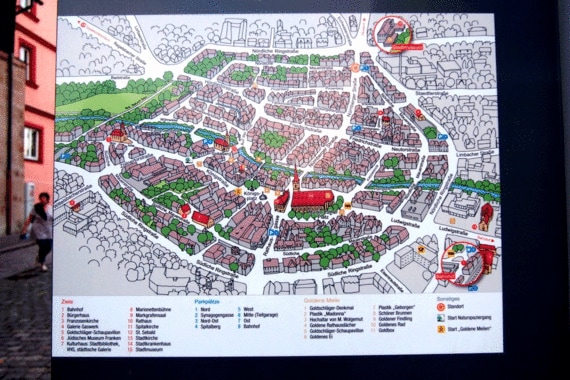

ドイツの地方都市は、都市全体の景観が秩序 立っており、しかもにぎわっている中心部が比較的はっきりわかる。こうした街は、つねに全体像を把握したうえで、どのような取り組みが必要かを考えるという順番でできたのではないだろうか。

日本の場合、「まちづくり」という言葉を通じて、「草の根型デモクラシーのコミュニティづくり」という方向性を獲得したが、もう少し広い範囲の全体像を把握する視点・態度・方法が必要なのではないか。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら