ともあれ「国としての独立」を、「母への甘えから自立して自分も父になること」という個人のライフコースに重ねて理解し、いまだにそれを達成できない自国を「いつまでもこどもな存在」として把握する立場は、戦後日本でいつも強い地歩を占めてきた。

自立した父親なき時代に、新たな「成熟」は可能か

しかしはたしてそれは、本当に唯一の「国と自分」の捉え方なのだろうか。

自主と自由の理念を掲げつつ自らの軍事力で自国と世界を守るアメリカ、のように、「完全に自立した存在=立派な父親」がどこかよそにいると仮定して、自分がまだ(ないし、永遠に)そうでないことに詠歎し続けるというポーズ自体が、いまとなっては懐メロにも似たアナクロニズムなのではないか。

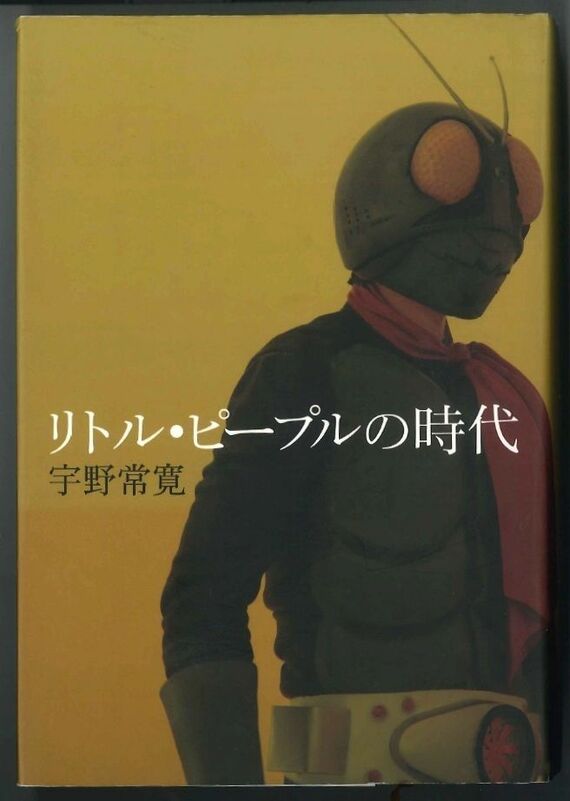

ポスト3・11の批評として注目された宇野常寛『リトル・ピープルの時代』は、村上春樹に代表される戦後文学の批判を通じて、そう問いかける。

そもそもアメリカがマッチョな「父親」として独力で世界秩序を担っていたのは、冷戦下でも初期の時代のみの話であり、1960年代末にはベトナム戦争の泥沼化を通じて、その限界を露呈させていた。

だとすれば、もう一度軍隊を持って、頼れるお父さん=米国と肩を並べて海外に派兵できる一人前の同盟国を目指す(親米)右翼も、逆に世界にはびこる悪しき侵略主義の根源である暴君的な父親=「米帝」ときっぱり対決し、自ら独立して別に(非武装中立の)一家を構えよと主張した左翼も、もはや存在しない虚像と戯れていたことになる。

まして当時よりも遥かに多極化・複雑化した今日の世界では、「父親」に擬すことができるほどに強力な覇権国家を見つけることの方が困難になっている。

つまり成熟する=「父になる」ことが国家にとっても個人にとっても最大の重要事だと思いこみ、それを達成できないコンプレックスに深遠な文学的主題があるという発想こそが、決定的に賞味期限の切れた「戦後」の産物ではないかと宇野氏は批判する。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら