「もしもタワマンから落ちたら……」。頻発する子どもの転落事故《「設計の限界」と「親の限界」》それでも注意し続けるしかない現実

さらに、人が落下した時の衝撃を和らげるため、高さごとに庇を設置しようとすると、建設やメンテナンスにかかる費用は莫大になり、外観のデザインも損なわれる。

高層階からの転落時に助かる可能性を上げるためには、例えば最上階から1階に行くにしたがって徐々に幅が広くなる建物や、クリスマスツリーのような形になるような庇を付けたデザインが考えられなくもない。

だが個人の建物を除き、今の日本では現実的ではないだろう、といった見解を得た。他にも細かい理由はあるが「転落しても助かる高層建築」は現状では難しいということになり、住人や利用者による対策が求められる。

子どもの転落事故の発生状況

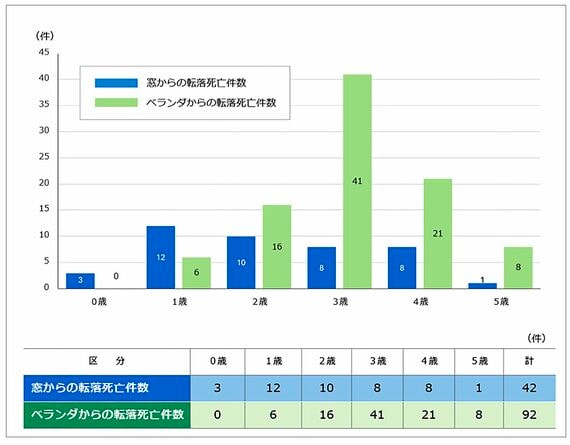

消費者安全調査委員会の報告(2025年6月)によると、5歳以下の住宅窓及びベランダからの転落死亡事故は、2024年までの32年間で窓からが42件、ベランダからが92件、合計134件発生している。ベランダからの転落事故は3歳が92件中41件と最も多かった。

子どもの転落事故が発生するたびにニュースサイトのコメントには「親が目を離すのが悪い」という意見が少なからず見られるが、親が24時間子どもから目を離さないことは不可能である。

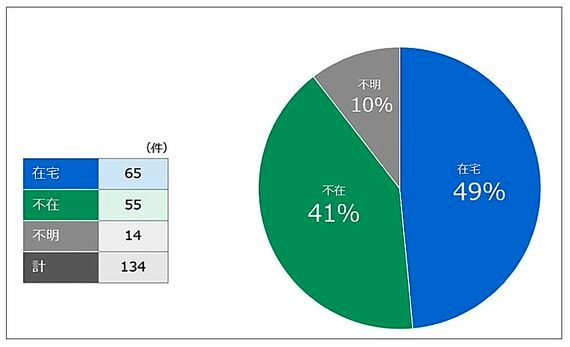

子どもを寝かしつけ、親が別の部屋にいる時に子どもが目を覚まし、高所から転落する事故も発生している。実際に、事故発生時に保護者が在宅していた件数は134件中65件、不在(短時間の外出を含む)が55件となっており、在宅していても事故が発生している。

気候がよくなり、窓を開けたり、ベランダに出る機会が増えたりする今のような時期は転落事故のリスクも増加するため、より注意が必要である。

3歳になると85cmの高さまで登れる子どももおり(東京都こどもセーフティプロジェクト「科学で探るこどもの事故予防策-転落-2024」)、家庭で子どもが自分で窓や網戸を開けてベランダに出ないよう、手が届かない位置に補助錠を付ける、ベランダや窓際に足がかりになるものを置かない、エアコンの室外機はベランダの手すりから60cm以上離す、といった対策を取ることが有効である。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら