「ハブが足りない!」今どきの若者はハブ酒で乾杯!ファッションにも活用、ごく一部では沖縄そばの具材にも!→沖縄で進行中の"毒ヘビバブル"の舞台裏

ハブ酒の歴史は古く、約550年前からあったと言われている。ただし、現在とは製法が全く違うもので、今あるハブ酒は1992年に製法が確立されたものだ。そういう意味では比較的新しい酒文化だと言える。

同酒造所の我那覇生剛工場長は「昔のハブ酒は下処理もせずにそのまま泡盛に漬けただけのものだったので、もろに爬虫類の香りがあって、飲み物としては悪評のあるものでした」と語る。そこで南都酒造所は、しっかりとした商品化を目指して試行錯誤を繰り返した。“爬虫類臭”はハーブを漬け込むことで乗り越えた。

なお、「ハブの毒は大丈夫なの?」という疑問を持つ方も多いだろう。ハブの毒は度数の強いアルコールに長期間漬け込むと、そのたんぱく質がアルコールによって変性して失活する。要するに「壊れて、毒として機能しなくなる」のである。

若者人気で売り上げ1.5倍、「ハブ不足」という新たな悩みも

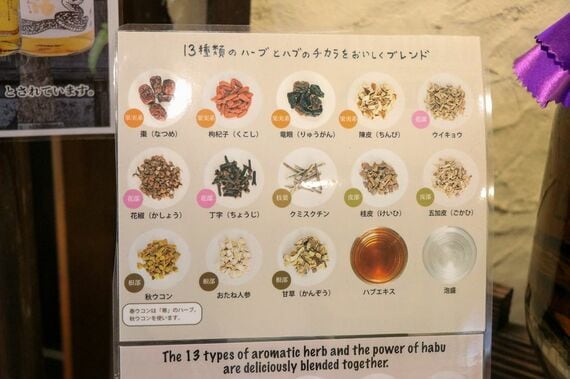

南都酒造所が製造するハブ酒の原料は主に、泡盛と13種類のハーブ、そして、ハブだ。工程は以下の通り。

②ハブを度数が高い泡盛に漬けてハブエキス抽出・熟成

③13種類のハーブを泡盛に漬け込む

④両方のエキスをブレンド・熟成

筆者も度数35度のハブ酒を飲んでみた。味は思いの他フルーティーでくせや“爬虫類臭”はほとんどない。養命酒やイエーガーのようなハーブリキュールに似た味わいだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら