「日本語を勉強して。それが未来の言語だから」吉本ばななや三島由紀夫を訳した仏人女性。《55年前の大阪万博》の年に開けた数奇な翻訳人生

辞書に載っていない古語や、使い古された1語に込められたニュアンスこそが作品の印象を形作る。その言葉の「揺らぎ」に、彼女は何日も向き合い続ける。

「作家の意図まで把握しないと、うまい翻訳はできない」とドミニクさんは続ける。

さらに、日本の文化に精通していない読者がその言葉の背景を知り、作者の意図が感じ取れるように翻訳を考え抜く。

例えば、松尾芭蕉の俳句「古池や 蛙飛び込む 水の音」の17パターンのフランス語訳を探し出して、それらを生徒に見せた。そして一番好きな訳と一番嫌いな訳を選ばせる。最初の段階では、分析ではなくて感覚的に好きか嫌いか。その後、どうしてそう感じるのかを考えてもらう。「そこから文章の分析が始まります」。

日本語は未来の言語

1949年、パリ生まれのドミニクさん。

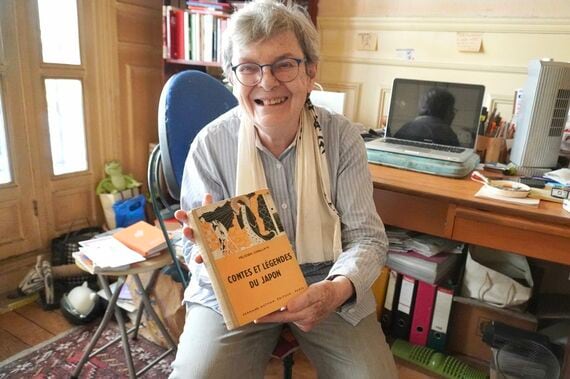

最初の日本との接触は、7歳の誕生日に父からもらった本『CONTES ET LÉGENDES DU JAPON(日本の民話と伝説)』だ。掲載されている物語のなかで、小泉八雲の『怪談』をモチーフにしたと思われる侍やお化けの怖い話が心に残り「日本は残酷で恐ろしい国」が最初のイメージとなった。多くの子どもがそうであるように、ドミニクさんも怖い話が大好きで興味深く読んだという。

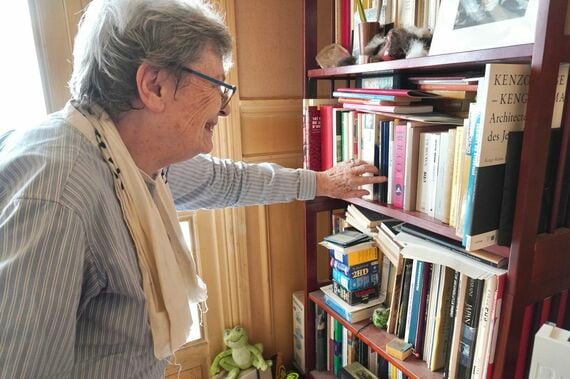

科学者であり発明家でもあった父親は好奇心旺盛で、書斎には世界中の本があった。

「詩は孤独を慰めるもの。暗唱すると心の痛みは癒やされる」と父は言い、食事中に詩の暗唱を突然始めることも。ドミニクさんは詩が大好きになった。

一方で、母親は心配症。「帰宅時間に厳しくて本当に大変でした。しかも口答えをしてはいけない。それがものすごく重たくて……」と、当時を思い出して顔をしかめる。

ところが後にドミニクさんが初めて日本に行ったとき、日本社会の母子は、自分の母子関係と同じような側面があると気づいた。「母親から逃れるように遠くの日本へ行ったのに、そこには自分の母親のような人たちがいました」と笑う。

実はドミニクさんが日本語の道に進むきっかけになったのもその母だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら