都会の非電化貨物線「越中島支線」旅客化できるか 亀戸から臨海部へ、かつては「新橋直通」の構想も

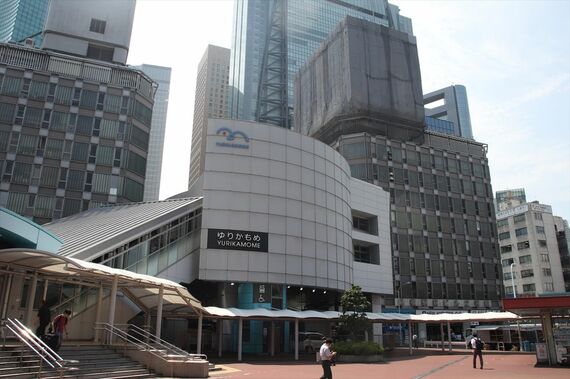

高架ホームが描かれた場所には現在、新交通ゆりかもめの高架駅が設けられている。もし月島線が実現していたらゴムタイヤ車輪のゆりかもめではなく、鉄車輪の国鉄車両が乗り入れていたに違いない。

計画や構想はこれだけではない。東京都と千葉県、神奈川県が1956年度にまとめた『東京湾沿岸鉄道路線選定調査報告書』では、総武本線の船橋駅から臨海部を通って越中島貨物駅に至る「行徳線」や、旅客路線としての月島線を新橋駅から中央線の信濃町駅までさらに延伸する「赤坂線」の整備も想定していた。

しかし、高度経済成長を背景に鉄道の輸送量が増加し続けるなか、1960年代に入ると輸送力のさらなる増強を目指し、東京圏の鉄道計画も大きく変わっていく。東京外環状線の常磐線―臨海部―東海道線ルートは完全な新線を建設する計画に変更。現在の武蔵野線や京葉線などだ。

このため、新金線―越中島支線―東京都港湾局専用線―月島線の計画は中止に。亀戸方面と新橋駅を結ぶ旅客列車の運行も幻に終わってしまう。その代わり、越中島支線の越中島貨物駅付近と京葉線を結ぶ貨物線として「南砂町線」が計画された。

鉄道貨物衰退で計画に変化

ところが1970年代に入ると、再び計画変更を余儀なくされる。貨物輸送の中心がトラックに移り、鉄道貨物輸送が衰退。当初は工業用地として造成された臨海部の埋立地も、一部は商業・住宅地に転換したためだ。

京葉線の場合、現在の川崎貨物―東京貨物ターミナル―東京テレポート―新木場―(西船橋乗り入れ)―蘇我間にあたる区間が1967年から1974年にかけて認可されて着工。1973年には川崎貨物―東京貨物ターミナル間が東海道本線の貨物支線として開業した。しかし新木場―蘇我間は旅客線として計画変更され、東京駅に乗り入れる旅客線を追加して1990年までに開業している。

残る東京貨物ターミナル―新木場間は工事が凍結されたものの、最終的には第三セクターの東京臨海高速鉄道が運営する旅客線(りんかい線)として整備することに。山手線の大崎駅に接続する旅客線を追加し、2002年までに開業した。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら