都会の非電化貨物線「越中島支線」旅客化できるか 亀戸から臨海部へ、かつては「新橋直通」の構想も

この間、臨海部では工業用地の整備のため埋立地の造成がさらに進んでいた。東京都港湾局は、越中島支線を延伸する形で工業用地に延びる貨物専用線を計画。1953年以降、豊洲埠頭に延びる深川線や豊洲物揚場線、晴海埠頭に延びる晴海線を順次整備した。

国鉄も1956年に『東京附近改良計画』をまとめる。工業地帯への貨物輸送ルートの確保に加え、戦後復興の進展で急増する輸送量に対応するためだった。この計画では、港湾局専用線の晴海線と当時の東京都心部の貨物ターミナルだった汐留貨物駅を結ぶ「月島線」の整備が盛り込まれた。

このころ、東京都心部を通る貨物列車は山手線の西半部(田端―池袋―新宿―品川間)に併設された貨物線を走っており、輸送力不足に陥っていた。そこで、東京の外縁部や臨海部を結ぶ貨物バイパス線として「東京外環状線」の整備を構想。その一環として、新金線―越中島支線―港湾局専用線を延伸する形で月島線を整備し、常磐線―臨海部―東海道線を結ぶ貨物ルートを確保することにした。

国鉄の図面に「高架旅客ホーム」

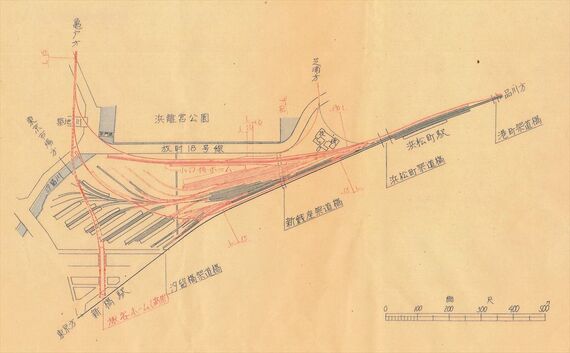

このルートは貨物列車だけでなく、旅客列車の運行も想定されていた。『東京附近改良計画』の収録図面では、小名木川貨物駅の南側に旅客用のホームとおぼしきものが描かれている。越中島貨物駅の西側にも島式ホーム2面4線の「旅客ホーム(高架)」が描かれた。

汐留貨物駅付近の図面では、亀戸方面からやってきた月島線の線路が汐留貨物駅構内の線路につながっているのに加え、途中で分岐して汐留貨物駅構内を横断。新橋駅の東側駅前広場を終点として島式ホーム1面2線の高架旅客ホームを描いている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら