実は「国引き神話」からも読み取れる…弥生時代の【出雲】が繁栄を誇った"地政学的"要因とは

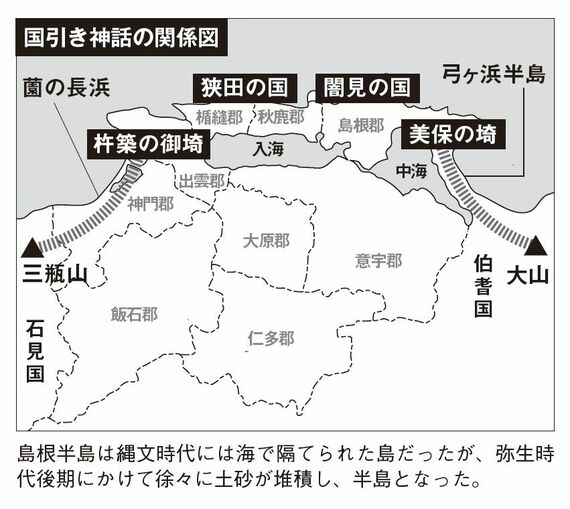

『出雲国風土記』には、ヤツカオミヅヌという神が、布のような稚国(わかくに/幼い国)のため、志羅紀(新羅=朝鮮半島南東部)、北門(きたど/隠岐諸島)の佐伎(さき)と良波(よなみ)、高志(こし/越)の4つの地域から余った土地を縄でくくりつけて引っ張り、縫い合わせ、こうして本州とつながったのが島根半島だという。

この国引き神話は、土砂の堆積によって島と本州の間が埋まり平野が拡大していく様子を彷彿とさせる。綱は本州の東西にある大山と三瓶山に結ばれた。そして、その綱は薗の長浜と弓ヶ浜半島になった。

つなぎ合わせられた土地は、いずれも出雲と活発に交易を行ったエリアから運ばれたものだ。

隠岐からは縄文時代における主要交易品である黒曜石が、越からは縄文時代から古墳時代にかけての主要輸出品であるヒスイが産出される。朝鮮半島南東部は鉄の生産地でもある。松江平野にある西川津遺跡(島根県松江市)からは、縄文時代に使われていた朝鮮半島の土器が出土している。

縄文時代から弥生時代にかけて、出雲は三瓶山の噴火や河川による土砂の沖積によって多くの人々を養える風土を獲得するとともに、交易によって発展していった。その土地と交易圏の拡大を国引き神話はあらわしているのである。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

過去に例を見ない大量の青銅器の出土

出雲が大きな力を持つようになったのは、島根半島が持った地理的なアドバンテージによる。

島根半島は最も近い海外の先進地域である朝鮮半島南東部、日本の先進地域である北部九州、当時の主要輸出品であるヒスイを産出する越の3つの地域とほぼ等距離(約300キロ)の位置にある。

国内物流と海外物流の中心となったハブ港として島根半島は機能したのである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら