店舗数は2倍、売上高は4倍…いつの間に「丸亀製麺1強独走」になったのか? 丸亀・はなまる 「セルフうどん」2強の競争の歴史

衝撃を受けた香川県民はいっせいに、行くこと自体が冒険に近い「うどん巡礼」(うどん店巡り)を開始。niftyフォーラムなどのインターネットや口コミで広まり、ただの製麺所がことごとく全国区の観光地と化してしまったのだ。

それを嗅ぎつけた全国区のテレビ・マスコミは、こぞって「讃岐うどん」を取り上げ始めた。「讃岐うどん巡礼」は、「県外からの観光客の半分がうどん目的(令和3年度・香川県観光客動態調査より)という、類を見ない一大観光コンテンツに成長を遂げたのだ。

なお、筆者がブームのさなかに見たところでは、「セルフうどん」発祥店の「竹清」には来客の殺到で見たこともない行列ができ、親戚宅の近くにあった高松市郊外の製麺所は国道から路地裏までぎっしり渋滞……といった状況であった。

この盛り上がりに衝撃を受けたのが、のちに丸亀製麺を創業する粟田貴也氏(現:トリドールホールディングス社長)だ。

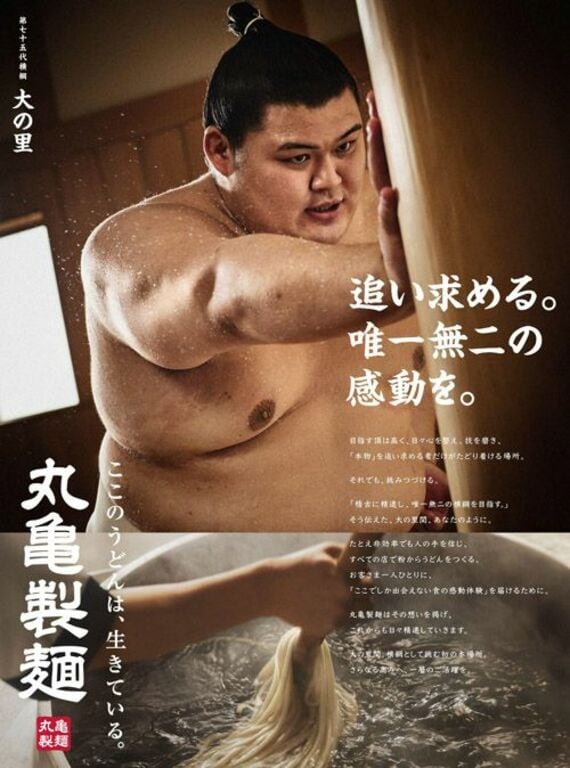

氏の著書『「感動体験」で外食を変える』(宣伝会議)によると、父親の地元である香川県を訪れた際に、たまたま訪れた製麺所の小屋に立ち込める湯気や小麦粉の香り、臨場感に圧倒されたという。

こうして丸亀製麺は客席から見えるところに製麺機や巨大なゆで釜などを置くという、香川県の製麺所を模した「製麺所」となった。飲食店であるだけでなく、観光資源になっていた製麺所の風情や「店内製造・目の前でできたて」状態を再現することで、来店を「観光地(製麺所)に行くという体験価値」と感じてもらえるような店づくりを行ったのだ。

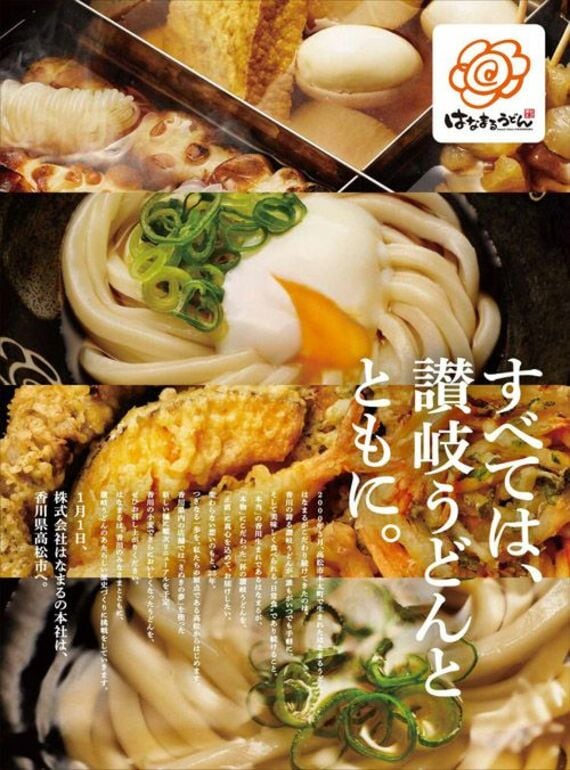

ただ、香川県内の製麺所併設店は、風情はあるものの古色蒼然としている場合も多く、女性や家族連れ・グループ来店だと若干入りづらい。こういった人々のニーズを見越して、吉野家・マクドナルドなどのファストフードを意識した清潔な店内と、製麺所並みの「かけ一杯100円」という安値を兼ね備えた「はなまるうどん」が誕生したのだ。

こうして「はなまる」は、「体験価値」より「どの店を訪れても同様に快適」といったファストフード的な部分を重視、ある程度均一・無難な店内デザインにくわえて、均一な味を提供するために麺はセントラルキッチンから提供、店では最後の仕上げと提供のみにとどめている。

コンセプトの違いをまとめると、はなまるうどんが「讃岐うどんを日常使いできる店」、丸亀製麺が「讃岐うどんの日常を『非日常』として体験できる店」といったところか。おなじ「セルフうどん」でも、空間の作り方や「讃岐うどん」の捉え方が、2者でまったく違うのが、おわかりいただけただろうか。

イメージ戦略も分かれる丸亀・はなまる

無料会員登録はこちら

ログインはこちら