気をつける点はたったの2つ…「特殊な訓練なし」で読書スピードが劇的に向上する《高速読書》の凄さ

私が8分以内に1冊を読んでいるときは、ほとんどの平仮名は漢字の前後に配置されているのを一瞬で捉えて、感覚的に理解しているに過ぎません。

これが、1冊をしっかりと記憶しながら、高速で読むための本当の脳の状態です。

平仮名で重要視するのは「逆接の接続詞」

ただし、漢字だけリーディングをする際にも、気をつけなければならないことがあります。それは、接続詞の扱いです。

通常、接続詞は平仮名で書かれています。この接続詞を戦略的に把握できるようになると、先の文章を予測しながら読むことができるようになります。また、筆者の主張などの本全体の構造も理解しやすくなります。

もちろん、それでもたいていの接続詞は読み飛ばしていただいて大丈夫です。ですが、ある特定の接続詞の扱いだけは気をつけてもらいたいのです。それが、逆接の接続詞と理由を述べる接続詞の2つです。

□逆接の接続詞 ところが、しかし、だが、けれども、いっぽう

□理由の接続詞 つまり、なぜなら、要するに、というわけで

「ところが」「しかし」「だが」「いっぽうで」など、文と文を結ぶ接続詞を逆接の接続詞と呼びます。逆接の接続詞は前の文を否定して、新しい考えを述べる際に活用します。そして、そのあとには著者の重要な結論が隠されていることが多いのです。

同じように、理由を述べる接続詞も重要です。あとには筆者の考えや経験にもとづく主張がポイントをまとめるように書かれているはずです。そして、その内容は筆者の主張を支える大黒柱的な役割をしています。

つまり、「逆接(ところが)→筆者の重要な主張や結論→理由(つまり)→主張のまとめ」というのが一般的な本の流れなわけです。

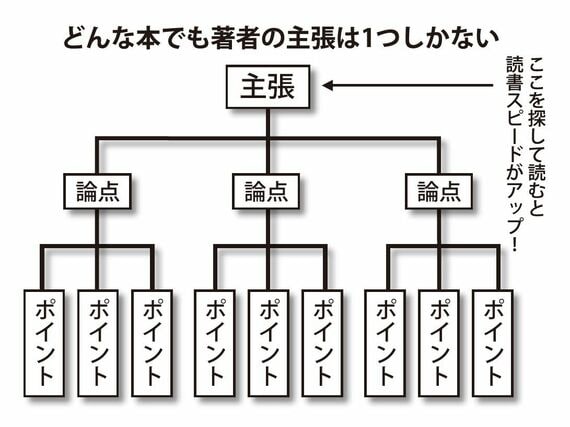

基本的にどのような本でも筆者が言いたいことはひとつしかありません。

「いや、そんなことはない。今読んでいる私の本には、実際に作者の主張が3つある」と反論する方もいるでしょう。しかし、それは主に構造の問題です。ひとつの主張に対して、論点が3つあったり、気をつけるべきポイントが5つある、に過ぎないのです。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

無料会員登録はこちら

ログインはこちら