便利な生成AIだけど…安全に使うための注意事項。AIの嘘を見抜き、個人情報を守るために意識すべきことは?

大切なのは、ハルシネーションがあることを理解したうえで、生成AIを適切に使いこなし、効率化を図ることです。生成AIが時として嘘をつくからといって使用を避けるのではなく、それを許容したうえで付き合っていくことが、生成AIを活用する際には重要です。

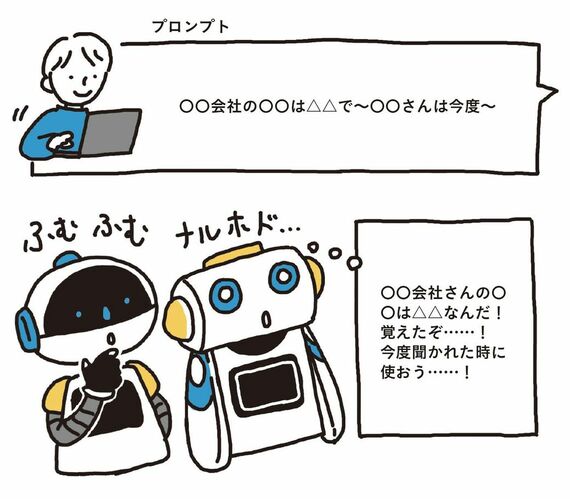

その3:入力した情報は学習される

プロンプトとして入力した情報は、生成AIの学習に利用される可能性があるため、入力する前に個人情報や機密情報などが入っていないか確認しましょう。ChatGPTやCopilotも、基本的にユーザーの入力データを学習に使用しています。

このような入力した情報が学習に使われる仕組みには、プライバシーの侵害や情報漏洩などのリスクが伴います。

たとえば、個人情報や社内の機密情報をプロンプトに含めてしまうと、それらの情報が生成AIの学習データとして使用され、第三者に知られる可能性があります。また、学習されたデータが別のユーザーへの返答に使われてしまうこともありえます。

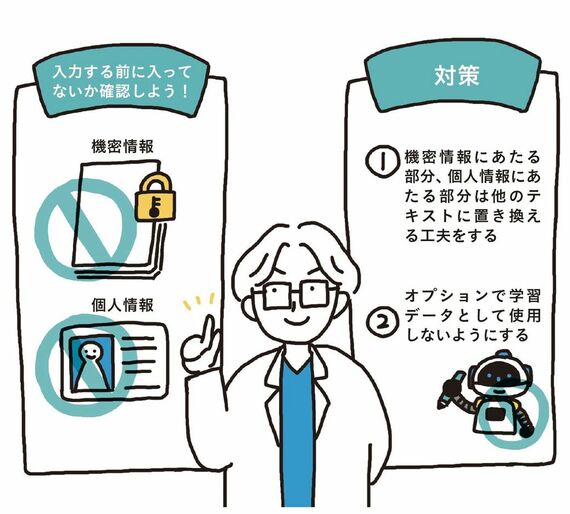

そのため、生成AIにプロンプトを入力する際は、個人情報や機密情報を含めないよう意識することが大切です。たとえば、社内資料を要約してもらう場合、事前に個人名や会社名、機密情報などを別の文字に置き換えてからプロンプトを入力するといった工夫が必要です。

ChatGPTの場合、プロンプトが学習データとして使用されないようにするオプション(オプトアウト)が用意されています。ただし、入力されたデータは30日間OpenAIのサーバーに保管された後に削除される仕組みであるため、第三者にデータが渡らないわけではありません。やはり、個人情報や機密情報などは入力しないほうが賢明だといえます。

生成AIは非常に便利なツールですが、プライバシーの侵害や情報漏洩などのリスクが伴います。リスクを理解したうえで適切な情報管理を心がけることが、生成AIを安全に使いこなす鍵となるでしょう。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら