「海水温上昇で魚が獲れない」「外国漁船が悪い」という声もあるが…。九州でアジやサバが冷蔵庫に入りきらないほど"大漁"のなぜ

卓越級群を大切に資源管理すれば、資源は増え、持続的な利用が可能になります。繰り返しになりますが、海水温の変化は資源量に影響します。

卵からふ化した魚の再生産成功率が高まり、加入数量が増える年もあります。こうした年に生まれた貴重な資源を丁寧に管理していけば、資源は回復していきます。

しかし、その貴重な資源を幼魚のうちに獲りすぎれば、当然ながら資源は回復せず、むしろ減少します。これを「成長乱獲」と呼びますが、サバに限らず、日本では多くの魚種で同じ問題が起きています。

日本とノルウェーは何が違うのか

筆者は水産資源のことをまだよく知らなかった1990~2000年代前半のころ、太平洋側で小サバが大量に水揚げされるのは「ノルウェーとの違いは日本のサバは成長しないからではないか」と捉えていました。しかし今となっては典型的な「成長乱獲」が繰り返され、せっかくの資源回復の機会を、資源管理制度の不備でつぶし続けていたことがわかりました。

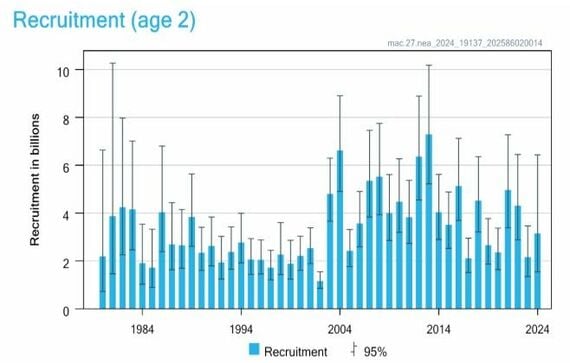

参考までに上のグラフは大西洋サバ(ノルウェーサバ)の加入量の推移です。大西洋でも日本のサバと同様に加入量の凸凹があります。海水温の変化で漁獲海域が変わる話題は出てきますが、海水温の上昇でサバが減ったという話題は耳にしません。資源の増減により科学的根拠を基に毎年漁獲枠を決めるのですが、最大の議論とその関心事はその漁獲枠をどうするかなのです。

また、資源量の減少が見込まれると「予防的アプローチ」を取って資源の維持に努めます。ちなみに今年(2025年)は日本でおなじみのシシャモ(カラフトシシャモ)をノルウェーは禁漁にしています。実際には10万トン以上軽く漁獲できますが、将来を考えてあえて漁獲しません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら