「海水温上昇で魚が獲れない」「外国漁船が悪い」という声もあるが…。九州でアジやサバが冷蔵庫に入りきらないほど"大漁"のなぜ

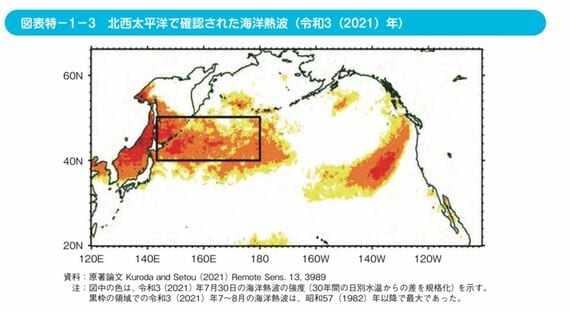

不漁になると、その理由として毎回語られるのが「海水温上昇」です。もっともらしいので、ほとんど人が、それが主な原因と理解しているようです。確かに海水温は、高くても低くても資源量に影響を与えます。

それでは海水温上昇で魚が減っているはずなのに、なぜ九州や日本海でアジ・サバの漁獲量が増え、冷蔵庫に入りきらないために漁を抑制するような事態になっているのでしょうか。

海面水温と実際に魚が住んでいる水深温度の違い

海水温の地図は「海面温度」を示しています。海面の温度は、磯場などの浅瀬では大気の温度や直射日光などの影響を受けやすいです。一方、主な漁法である巻き網で漁獲されるサバやアジが泳いでいる水深100メートル前後の水温は、海面とは変化の仕方が異なります。

もちろん黒潮・親潮などといった海流については、海水温そのものが異なります。しかしながら、海面水温が高くても実際に魚が泳いでいる深い水深の温度は、海面水温ほど変化していないことが考えられます。このため、海面水温が高くなっていても、魚の資源が減らず、逆に増える場合もあります。

冷蔵庫に入らないくらい漁獲されているサバやアジ。このまま続けばいいのですが残念ながらそうなりません。それは現状では水産資源管理が機能していないからです。なぜそう言えるのでしょうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら