「海水温上昇で魚が獲れない」「外国漁船が悪い」という声もあるが…。九州でアジやサバが冷蔵庫に入りきらないほど"大漁"のなぜ

まず漁獲しているサイズに大きな問題があります。7月に九州近海で漁獲されたサバは、主に1尾100g前後の小型魚で、食用に向かずエサ用に回るサイズが主体です。このため、豊漁であっても食用になるサバの比率が少なく、供給が多くないので安く出回らないのです。

こうしたサバの幼魚は「ローソク」サバと呼ばれます。皆さんが食用として食べている輸入のノルウェーサバでは、漁獲枠を漁船ごとに割り振る仕組みができています。このため3歳以上の成魚しか漁獲しません。99%が食用に回ります。100g以下のサバを漁獲などというのは、北欧などでは資源管理の持続性を考えると「ありえない」漁業なのです。

日本ではサバを大量消費します。ところが自国のサバは小さいうちに漁獲して資源をつぶしてしまうので、高値でノルウェーから輸入しています。

実は日本のサバは約半分(2023年53.7%)が非食用(エサなど)に回っています。鮮魚向けはわずか11.5%、缶詰向けが21.4%です。残りは、加工原料やアフリカ・東南アジア向けなどに輸出されています。

輸出といってもノルウェーからの輸入価格キロ408円(輸入統計・2024年)に対してサバの輸出価格はキロ166円(同)と半値以下というのが実態です。高いサバを輸入して、小さなサバを獲って安く輸出しているのが現実なのです。日本のサバは単に安いので売れているだけです。

生き残ったサバの量が多い年の「卓越級群」

稚魚がどれだけ生き残るかは、その年の環境によって変わります。卵を産む親魚(産卵親魚)が多ければ卵の数は増えますが、生き残る稚魚の数は親魚の数だけでなく、海水温などの環境条件にも左右され、年ごとに大きく変動します。

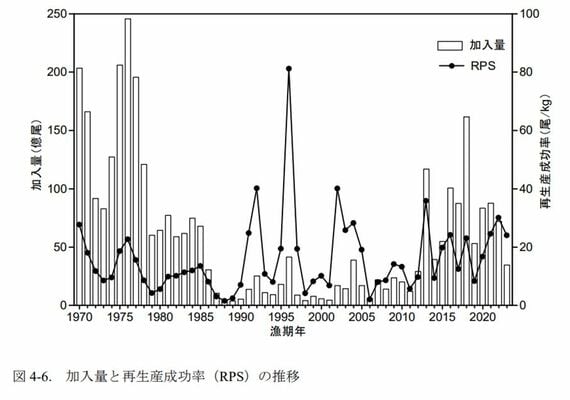

上のグラフはマサバ(太平洋系群)の加入数量の推移です。加入数量とは、ある年に新しく漁獲対象となる大きさや年齢に達した魚の数のこと。年によって大きな違いがあることがわかります。そして何年かに一度、加入する稚魚の量がとても多い年があります。その年に生まれた資源のことを「卓越級群」と呼びます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら