魚の獲りすぎで日本は過去最低…。寿司に訪れつつあるヤバすぎる事態

資源を回復させることができるかは資源管理次第です。しかしながら、我が国ではほとんど効果がない手法を取ってしまっているため、一向に資源は回復しないどころか悪化が続いています。

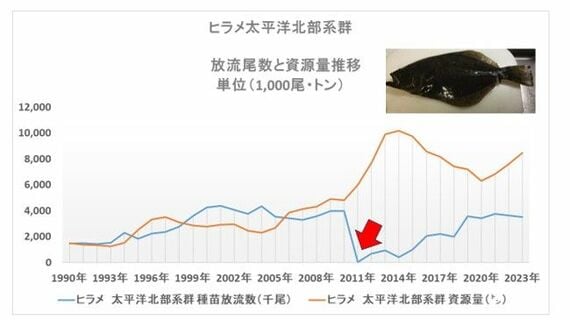

放流にはほぼ効果がないということを、東日本大震災後のヒラメの資源量推移で説明します。2011年に起きた東日本大震災で、ヒラメの稚魚放流が止まりました。上のグラフの青い折れ線グラフの赤矢印の箇所をご覧ください。

もしも放流に効果があるとしたら、資源量は放流が止まったために減少しているはずです。しかしながら、止まったことで資源は減るどころか、上グラフのオレンジの折れ線グラフの通り、逆に激増しています。

増加した原因は、環境の変化などではなく、放射性物質の影響で漁業が止まったためです。漁獲圧力がなくなったことで、資源量が大幅に増えたのです。

魚が消えていく問題の本質

我が国では、資源回復のためにシシャモ・ニシンなど約70種の魚種で放流が行われています。しかしながら、漁業を成長産業にしている北欧などの漁業国では、放流をして資源管理をしていると聞いたことがありません。ノルウェーをはじめとする国々で行っているのは稚魚(種苗)放流ではなく、科学的根拠に基づく「数量管理」です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら