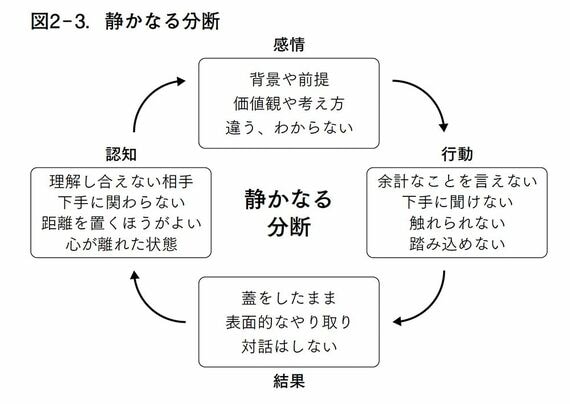

もともと人の気持ちを先に考えてしまう日本人の特性が、周囲への配慮や遠慮もあり、余計なことを言わないように我慢し、おかしいと思っても口にしない、事を荒立てない。そこでストレスを感じるようなやり取りはしたくない。違和感があっても、蓋をしたまま表面的なやり取りをする。

そうやって自分を守ってきたのではないでしょうか。

こういった心理が根幹にある中で、コロナ禍を経験した。ますます他者の心理が見えなくなる。余計なことは言えない、聞けない気持ちが強くなる。

しかも、働き方の価値観や仕事への姿勢も多様化していく。仕事や仲間、会社との距離感の違いが見えない。だから、ますます触れられない、踏み込めないと思うようになる。静かに距離を置き、静かに分断が広がっていく。

「静かなる分断」とは、「背景や前提が違う、価値観や考え方が違うかもしれないと思い、本質的な対話を避け、互いに距離を置いている状態」のことを指します。

世代間、職務間、部署間、役職間、ジェンダー間などに広がる見えない壁が本当の壁なのかを確かめることなく、距離を置いて、違うからわかり合えないと向き合うことから逃げていく。これが「静かなる分断」です。

あなたの会社も、心が離れていく社員ばかりの会社になっていませんか。互いの違いに触れることなく、対話をすることができない会社になっていませんか。

その結果、経営者は社員の傍観者になり、社員は経営の傍観者になっていませんか。大切なこと、根幹にあるものと向き合うことから逃げてしまう人たちばかりの会社になっていませんか。

本当にそんな会社が、不確実で変動の激しい時代の中で、社員にとって、社会にとって必要な存在として存続できるのでしょうか。あらためて、人の心はどこにあり、どのような関係性が生まれているのかを客観的に捉えることから始める必要があるとわたしは考えます。

問題は「互いに踏み込めなくなること」

仕事や職場、会社と自分は「つながっている」、そう感じられる人と、そう思えない人。その割合は職場や会社によって違うと思いますが、そんなことを意識する人、考える人が増えていることはいろいろな調査を見ても明らかです。

問題は、仕事や職場、会社に対していろいろな思い、距離感を持つ人がいるから、そこには触れられない、向き合えないと思い、ますます距離を置いてしまうことです。

本音がわからないという気持ちが自分の中に見えない壁をつくりだし、気づくとその間に互いを遠ざけ、向き合うことができない関係をつくってしまう。そこに静かなる分断が生まれていく。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら