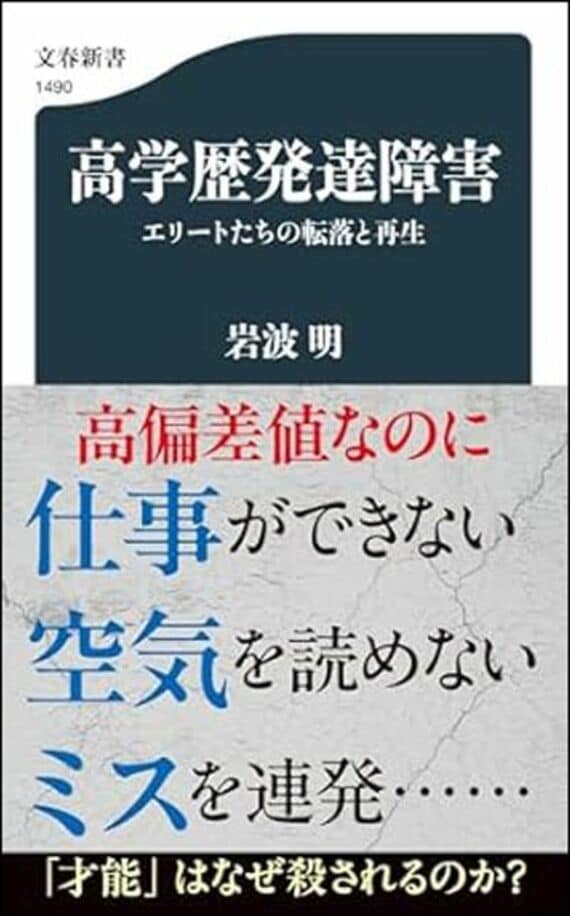

大学生活で「発達障害」が悪化しがちな理由とは?「自由」が諸刃の剣に。大学生活に潜む《メンタルダウン》の要因4つを紹介

自由によって伸び伸びと本来の能力を発揮できるようになる人もいれば、逆にだらしなく自堕落な毎日を繰り返し引きこもりに近い状態になってしまうケースもみられる。いずれにしろいったんメンタルダウンし表舞台から「退場」した状態になったとしても、多くの当事者の人は、再度活躍できるポテンシャルを持っているが、そのためには本人の人間的な成長と周囲の意見に耳を貸す素直さが必要である。

大学生で不適応に至る要因には中高生の場合と同様に、以下のものがある。

元来、対人関係が苦手で孤立を好むケースが多いが、大学では高校までのような束縛が少ないため、自ら対人交流を求めていかないと、「孤独」のまま学生生活を過ごしてしまうことになりやすい。

大学では履修科目の調整などによって、自分のリズムに合わせて授業時間の調整が可能となる。登録する授業を2限以降の遅い時間にしたので、欠席しないでうまくやれているというケースもたびたびみかける。一方で、学校による縛りが少ないために自己管理が求められ、かえってだらしない不規則な生活に陥ってしまうケースも珍しくない。

大学の専門科目になると内容は難解となり、受け身の勉強のみではついて行くことが難しいことが多い。さらに不規則な生活がみられる場合においては、十分な単位がとれずに留年を繰り返すことにつながる。

大学において細かい指導が入るのは、たいていは専門課程のゼミなどにおいてである。それ以外の学生でもあることだが、指導教官との折り合いが悪いことで、挫折してしまうケースもみられている。

アルバイトが自分自身を知るきっかけに

大学生活は、ある種の猶予期間であり、社会人になるまでの準備期間でもある。これは発達障害の特性を持つ人にとって特に重要性が高い。この猶予期間において、彼らは社会生活へのリハーサルを経験できるからである。

私自身は専門外来で、中高生やフリーターをしている人、特に学力のある人、高機能の人には、経済的に可能なら、大学への進学をお勧めしている。彼らの多くは社会に出て就労するには、準備不足、経験不足であることが多い。かといって専門学校はカリキュラムが過密で、余裕がないまま過ごしてしまうことが多い。

大学生時代のアルバイトの経験は重要である。コンビニやスーパーでの品出しなど一見単純にみえる業務でも彼らにはよい経験となる。学歴があり知識が豊富な人でも、なかなか業務を覚えられず、ミスを繰り返したり、スピードについていけなかったりすることは珍しくないからだ。

これは「失敗体験」にもなるが、同時に自分の弱点を知るチャンスにもなる。弱点を認識すればそれに対応することも可能となるし、苦手な状況を避ける選択肢を見出すこともできる。そこに本人の人間的な成長が加われば、回復の道筋ははっきりしてくる。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら