「話が通じない…」上司と部下が嚙み合わない本当の原因は“視覚化不足”だった!? 頭のモヤモヤを意外なほど整理できる“見える化”の魔法

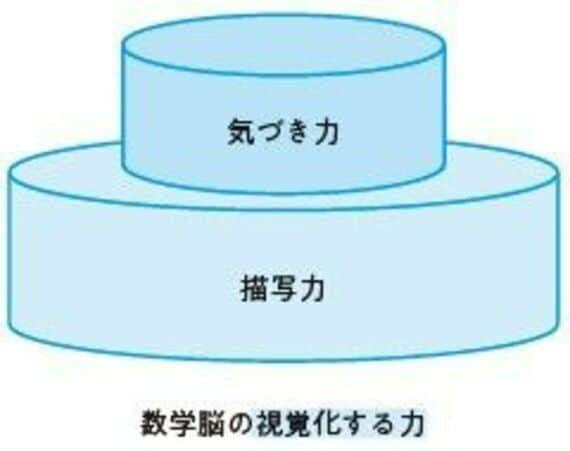

数学脳の“視覚化する力”は、以下のように文章だけでは分かり難いものを“描写して分かりやすくする力”と、視覚化して考えることで“気づけなかったことに気づく力”の2つで構成されています。

これら2つの力の関係は、下の図に表すように「描写力」が「気づき力」を支える構造になっています。

「気づき力」は「描写力」があってこそ

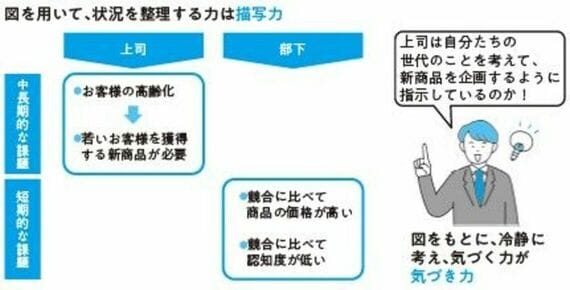

すでに説明してきたように、言葉だけでは分かりにくい状況を図を用いて分かりやすくする力が「描写力」です。

先ほど紹介した「上司と部下の会話」では、上司と部下のコミュニケーションがすれ違っている状況を、上司の中長期的な視点と部下の短期的な視点に分けて描写することで、両者の立場を明らかにしました。

このように、ビジネスの状況を図によって整理することで、課題を明らかにし、冷静に考え、気づきを得ることができます。「気づき力」は、「描写力」があってこそ生きてくる力なのです。

以上のように、“視覚化する力”では、「描写力」がカギとなるわけですが、普段の仕事を描写する際に意外と役立つフレームワークが「5W1H」です。「5W1H」を用いて上司に報告すると、「上手くまとめられている」という印象を与えやすくなります。現場の状況を言葉だけで説明すると複雑になりがちですが、「5W1H」を意識して説明することで、聞き手は、状況を把握しやすくなります。

数学脳の“視覚化する力”は、他の数学脳をサポートする力でもあります。“正確にとらえる力”の「はっきり力」、“思考の軸を作る力”の「筋道力」などは、“視覚化する力”を用いることで威力を発揮できるスキルです。さらに、“視覚化する力”は、数学脳の“全体を俯瞰する力”、“本質を見抜く力”、“統合する力”の効果を高める上でも不可欠な力です。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら